わたしの一冊 ~理学部教員の本棚より~

皆さんは、心に響く一冊や、新たな発見をもたらしてくれる本との出会いがありますか?

今回は、理学部の教員たちが自らの人生や研究に深く影響を与えた本を語る特集記事をお届けします。どの本も、単に知識を得るだけでなく、思考を深め、視野を広げ、時には人生の指針となるような力を持っています。理学部の多様な学科で活躍する教員たちの「本棚」から、彼らがどのように本と向き合い、どのような影響を受けてきたのかをぜひご覧下さい。

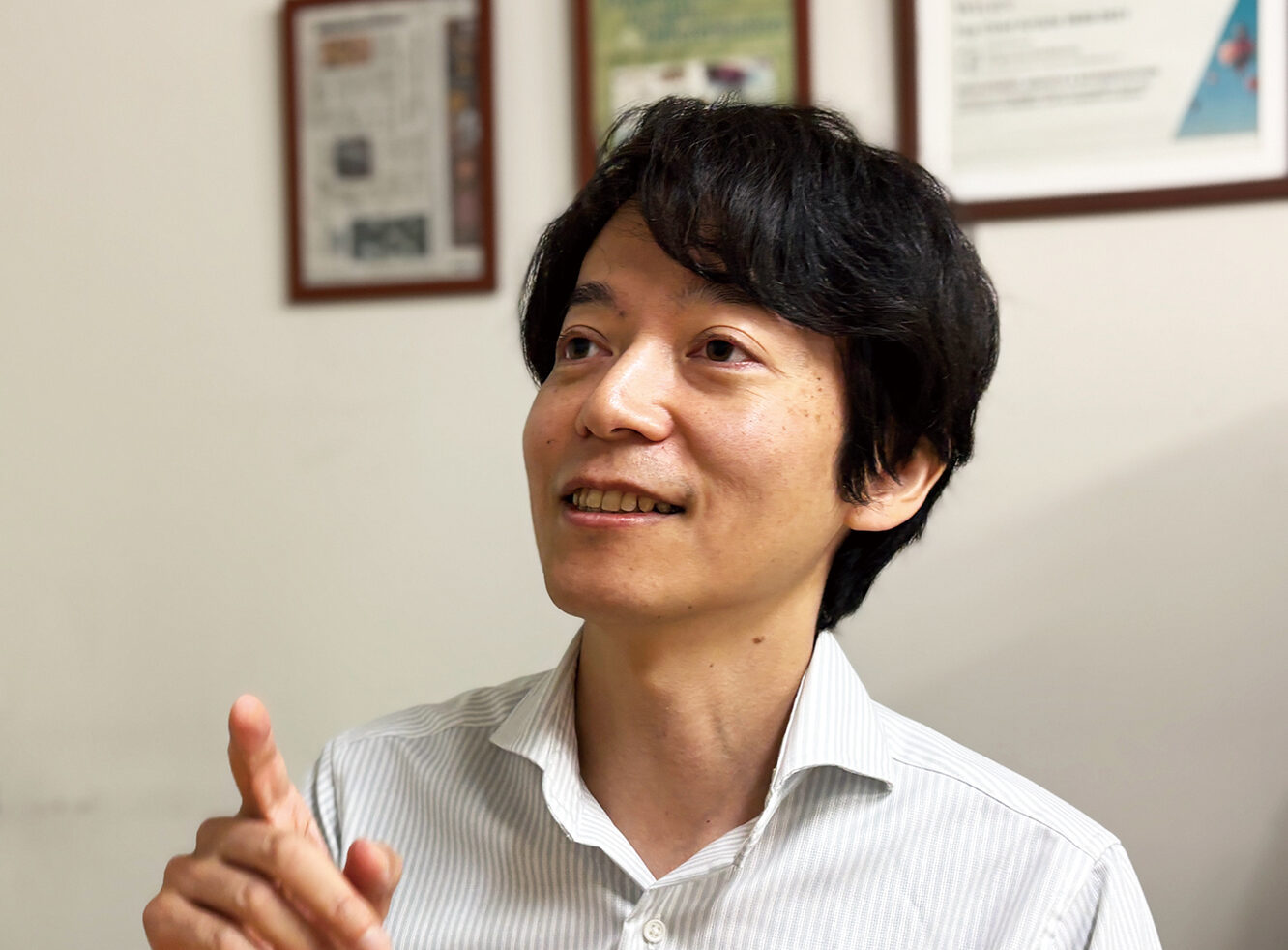

越川滋行 教授(生物科学科/生物学)

1978年千葉県佐原市出身(現香取市佐原)。娘が昆虫に興味を持ったとき、ライトトラップを設置して本格的に昆虫採集したことがある。最近は害虫駆除にも興味があり北海道の農業に関する本を読んでいる。いとこはミステリー作家の藤崎翔。彼の作品は全作読破。

本との出会い

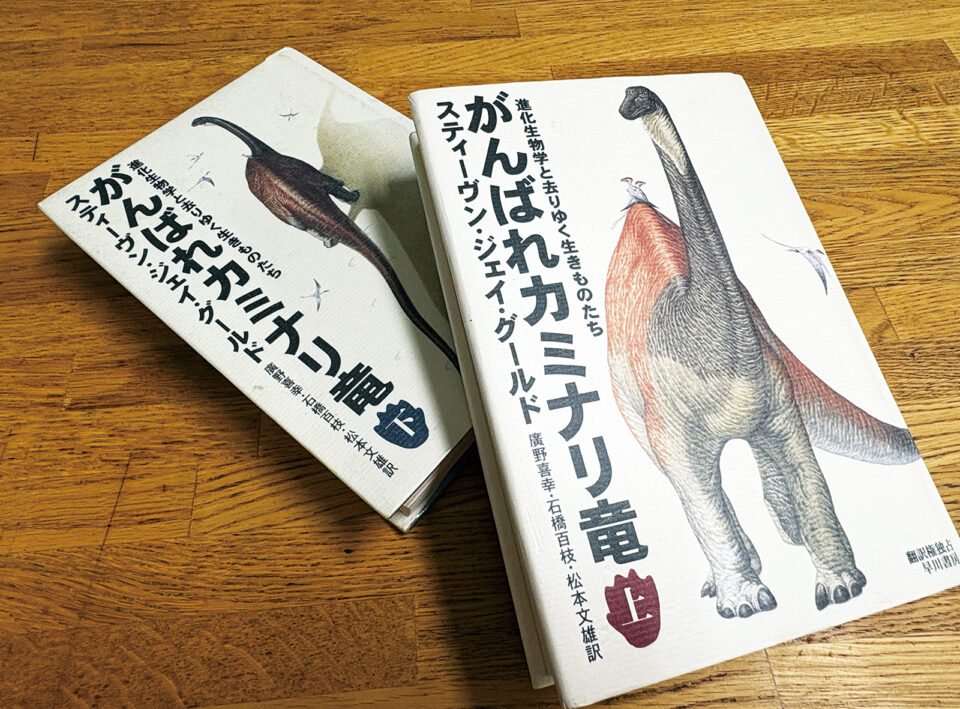

虫好きだったので子どものころから自然に関する本をよく読んでいました。紹介するこの本のシリーズは学生時代に夢中になったものです。これはシリーズ4作目。エッセイに分類されるかもしれませんが、著者のスティーヴン・ジェイ・グールドは進化生物学の第一人者で、科学的データに基づき進化について独自の見解を述べています。本のタイトルと表紙は、カミナリ竜。恐竜好きな子には有名ですね。かつてはブロントサウルスと呼ばれていましたが、既に存在が確認されていたアパトサウルスと同種とされ※、名前が変更された経緯があります。この本では他にも去りゆく生き物が登場し、著者が彼らに「がんばれ」と思いを馳せている点にも惹かれています。

※最新の研究では、ブロントサウルスとアパトサウルスは別属の恐竜という意見が出されています。

お気に入りは7章「キーウィの卵と自由の鐘について」

キーウィは卵がとんでもなく大きい鳥です。この本ではその理由について二つの仮説をあげています。一つ は、卵の中でヒナを大きくするのが有利な生存戦略という従来的な説明。もう一つは、絶滅したとても大きい鳥モアに近縁なグループの子孫として、卵の大きさだけ引き継いだ説。それらを読者に投げかけて考え させてくれます。さらにフラミンゴが赤い理由や、大統領に関する話題も取り上げられており…進化論の視点から人文科学や社会科学にまで話が広がります。またグールド自身の病気について書かれた「メジアンはメッセージではない」は現在も注目を集めているエッセイの一つです。全体的に分量が多く、難易度も高めですが、読むことで得られる発見が多い一冊です。どの章にも興味深いテーマがあり、何か心に響く内容 が見つかるかもしれません。ぜひ挑戦してみてください。

生物は必然か偶然か

僕は、昆虫を主な対象に、卵から成虫になる過程や、多様な種類へと進化する仕組みを研究する進化発生生物学を専門としています。例えばショウジョウバエの羽の模様の有無を調べたり、目がないメクラチビゴミムシは、どのような時に何が起こって目がなくなったのかなどを研究しています。全ての生き物の特徴は今の環境に適応した結果だと考える人が多い一方で、今回紹介した本は、「進化は偶然の積み重ね」と一貫して述べています。進化生物学を研究する上で、彼のようなユニークな視点を知ることも必要だと僕は考えています。

経験が育む、探究心と好奇心

いろいろなことに興味を持ってチャレンジしてください。僕は学生時代に鳥人間コンテストのサークルで活動したり、海の生き物を自分の目で見たくて、スキューバダイビングをしたりしました。八丈島では透明度がとても高く、どこまでも深く見える海に感動しました。今思い返すとどの活動も生き物への興味が行動の中心にあったのでしょう。みなさんも経験を通して自分のやりたいことを見つけてほしいです。

紹介した本

『がんばれカミナリ竜(上下)進化生物学と去りゆく生きものたち』スティーヴン・ジェイ ・グールド(著)、廣野喜幸・石橋百枝・松本文雄(翻訳)、早川書房

理学部広報誌「彩」第12号(2025年2月発行)掲載。>理学部 広報・刊行物

※肩書、所属は、広報誌発行当時のものです。