わたしの一冊 ~理学部教員の本棚より~

皆さんは、心に響く一冊や、新たな発見をもたらしてくれる本との出会いがありますか?

今回は、理学部の教員たちが自らの人生や研究に深く影響を与えた本を語る特集記事をお届けします。どの本も、単に知識を得るだけでなく、思考を深め、視野を広げ、時には人生の指針となるような力を持っています。理学部の多様な学科で活躍する教員たちの「本棚」から、彼らがどのように本と向き合い、どのような影響を受けてきたのかをぜひご覧下さい。

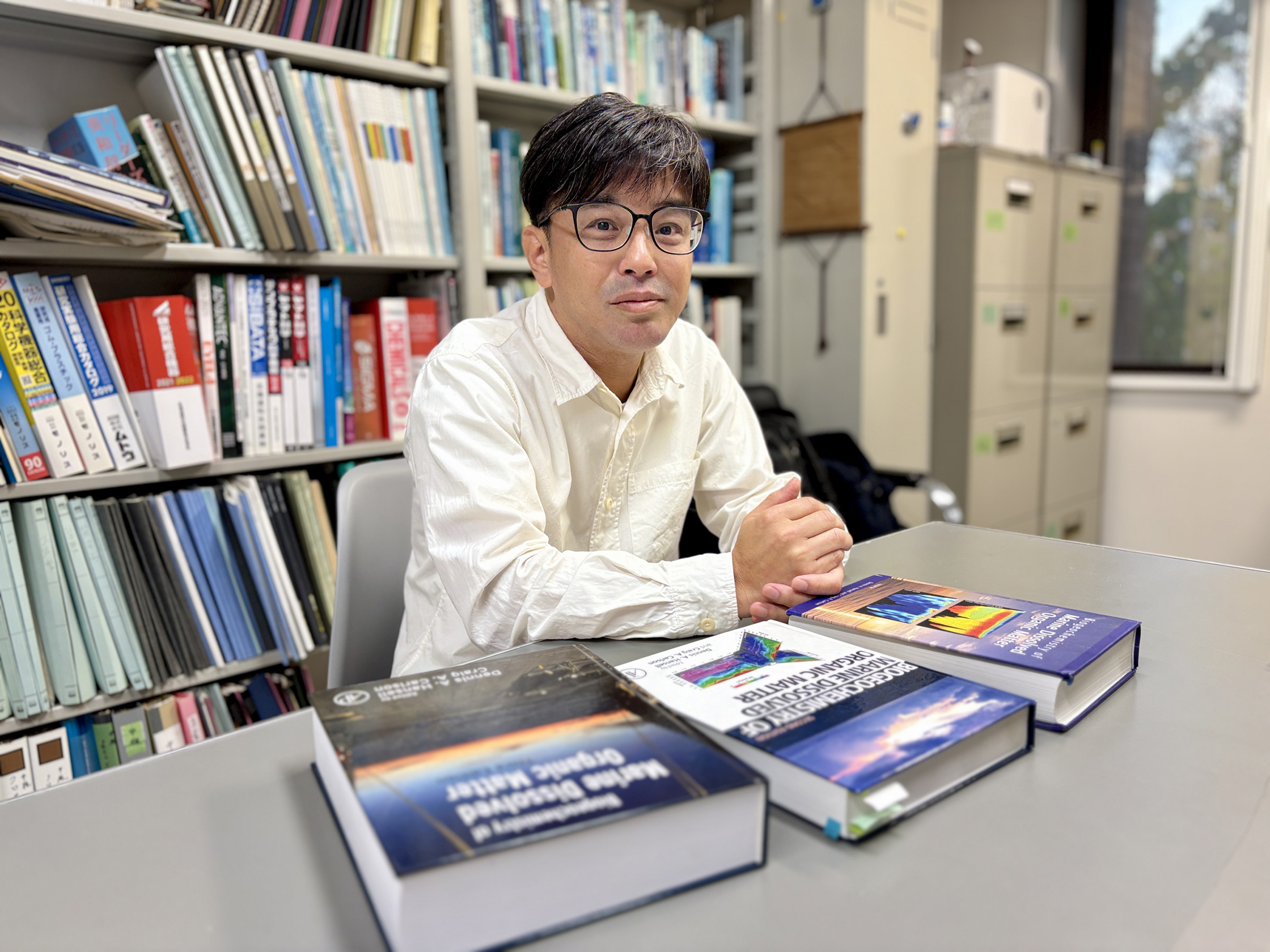

山下 洋平 准教授(地球惑星科学科)

1977年生まれ。愛知、三重、岐阜育ち。2009年より北大。小中高時代はサッカーに打ち込む。最近は子どもと一緒にサッカーを楽しみつつ体力作りをしている。船での調査は数ヶ月に及ぶので、家にいる間は家族との時間を大切に家事育児も積極的に行っている。

地球の炭素循環を研究

地球温暖化の原因が大気中の二酸化炭素(CO2)の増加と言われていますが、実は大気中CO2と同程度量の炭素が有機物として海に存在しています。地球にある炭素がどこにどのような形として存在し、そして循環しているかを研究しています。最近ブルーカーボンという言葉を耳にすることはありませんか?これは海洋の生態系が吸収して蓄積する炭素のことです。海洋生態系が有機物として吸収した炭素は、すべてが蓄積されるわけではなく、多くは生物によってCO2へと無機化され、再び大気中に戻ってしまいます。

海洋溶存有機物

大気中のCO2を減らすためには、深海や海底に少しでも多くの炭素が固定される必要があります。その鍵を握っているのが海洋溶存有機物です。プランクトンの死骸や海中微生物の排泄物、陸から流れてくる有機物など多様な起源を持つ海洋溶存有機物を調べることで、大気中のCO2濃度との関連性や、海洋の炭素循環をより深く理解することができます。海の水は約1000年かけて地球を大循環しています(深層循環)。世界中の海から海水を採取し海洋溶存有機物を調べることで1000年の時間変化を捉えることができます。私は日本の船で太平洋やインド洋を調査することが多く、欧米の研究者は大西洋を調べています。世界中の研究者が協力することで、炭素循環の理解深化や地球規模の環境問題解決に貢献できると考えています。

学生時代のバイブルだった教科書

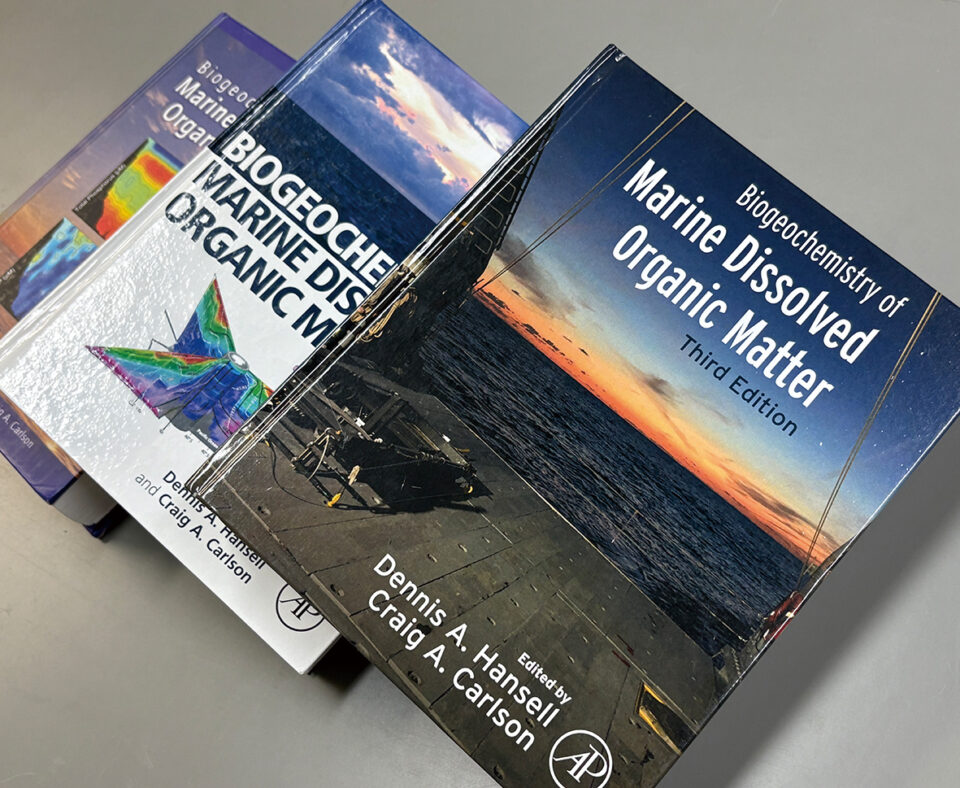

海洋溶存有機物「Marine Dissolved Organic Matter」がそのままタイトルになっている教科書があります。私がこの分野の研究を始めた大学院生時代、日本には専門家が少なく日本語の本はありませんでした。繰り返し読んだのが、この2002年初版の世界で初めての専門書です。編集者の二人はこの分野の第一人者で、各章は第一線の研究者たちが執筆しています。研究は日進月歩なので、2014年の第2版もすぐに読みました。

第3版、ついに私も仲間入り!

2024年7月に第3版が出ました。私も第4章を任されました!学生時代に読んでいた教科書を、将来自分が執筆するとは想像もしていなかったので、オファーが来た時はとても嬉しかったですね。この分野で自分が認められたと感じました。学生時代に憧れていた研究者たちと一緒に自分の名前が並ぶのは感慨深いです。

興味の深掘りこそ力なり

興味があることがあったら突き詰めてほしいです。今は、多くの情報が簡単に手に入る時代ですが、だからこそ趣味でも学問でも、興味を持ったものに集中して取り組むと、後々様々なことに役に立つはずです。

私は農学部出身で当時は水耕栽培でミニトマトの収量を上げる研究をしていました。現在の炭素循環の研究とは一見関係がないように思えるかもしれませんが、根本にある物事の考え方、問題解決の方法は同じです。その時興味のあることに集中して取り組むことが大切で、その経験は必ずどこかで活かされます。みなさんの学びを応援しています。

紹介した本

『Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter 』Dennis A. Hansell/ Craig A. Carlson編、第1版、第2版、第3版、Academic Press

理学部広報誌「彩」第12号(2025年2月発行)掲載。>理学部 広報・刊行物

※肩書、所属は、広報誌発行当時のものです。