味噌や納豆、ヨーグルトなど発酵食品は体にいいと昔から言われています。それは人が経験上得てきた知恵かもしれません。その知恵をサイエンスとして理解し、よりよい生き方に貢献したいと研究を進めているのが、中村公則教授です。今回は、腸内細菌叢に注目した研究について聞きました。

腸内細菌叢とは?

小学生に「何か飼っている?」と聞くとペットを飼っていない子は「何も飼っていない」と答えます。でも実は腸の中に100兆個もの腸内細菌を飼っているのです。この腸内細菌の塊を腸内細菌叢とか腸内フローラといいます。種類は約1000種類、重さは約1㎏もあります。体にとって良い菌も悪い菌も日和見菌(その時々で良くも悪くもなる)もいて、バランスが崩れるとお腹を壊したり、病気になったりします。最近の研究では、うつ病などの精神疾患や感情にも影響を及ぼしていることが明らかになりつつあります。

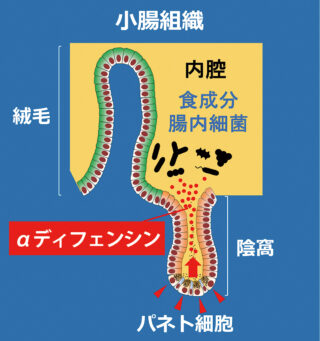

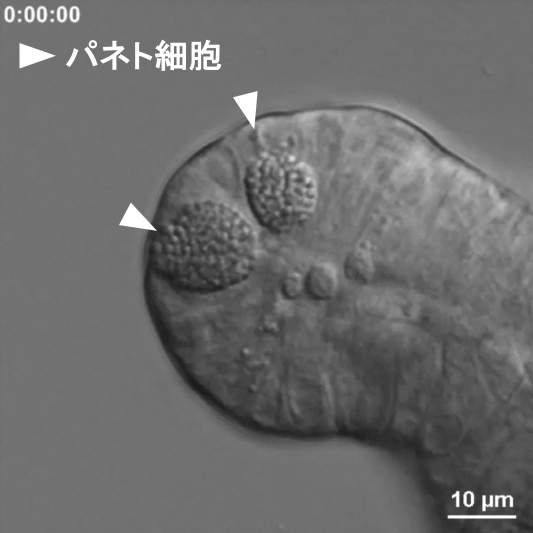

パネト細胞とαディフェンシン

小腸の表面に「パネト細胞」と呼ばれる上皮細胞があります。このパネト細胞が分泌する「αディフェンシン」という物質による効果に新たに興味深い知見が得られています。αディフェンシンは、タンパク質の材料であるアミノ酸が35個ほどつながった抗菌ペプチドです。抗菌と名が付いているとおり、腸の中に侵入する病原菌を除去しますが、共生する腸内細菌においては、私たちの健康に有利に働く菌(いわゆる善玉菌)は生かして、悪玉菌は排除する選別をしています。つまり腸内を健康な状態に維持することに関わっているのです。そこでαディフェンシンが健康や病気に結びついていることを確かめるために、あらかじめ健康時のさまざまなデータを測っておき、その後ストレスを与えて、うつ状態にしたマウスで実験しました。結果は、うつ病マウスで腸内細菌叢が悪化し、αディフェンシン量も減少することが分かりました。さらに今度は、αディフェンシンをうつ病のマウスに投与すると悪化した腸内細菌叢が改善することも確かめられました。この実験から、マウスではαディフェンシンが健康のカギを握っていると言えそうだと分かりました。

人間もαディフェンシンを増やせば健康になる?

将来的には食事でαディフェンシン量を上げられる方法が提示できればと考えています。研究はマウスを使う方法の他に、プロジェクトに協力いただいている市民、老若男女(大人)500人以上から便を提供してもらい、含まれる腸内細菌叢、αディフェンシン量、疾患などのデータを集めています。加齢に伴い、腸内細菌叢の種類と量が減少していくことなどが分かり始めています。人間においてもαディフェンシンが健康維持に何らかの寄与をしている可能性があると推測できます。パネト細胞を活性化させαディフェンシンの分泌量を増やすことができれば、現代人が抱えているいくつかの疾患の症状改善につながるのではないかと考えています。一方で、人によって良い腸内細菌叢は異なりますので、一般的に決まった数値を示せないのが現実です。将来的にPrecisionMedicine(プレシジョン・メディシン:精密医療、オーダーメイド医療と類義)のような各個人に合わせて腸内細菌叢を評価する際に、αディフェンシンが新しい「ものさし」になり得ると考えています。

ウェルビーイングを目指して

腸内細菌叢の研究が世界的に加速してきたのが、ここ10〜15年ぐらいです。背景には次世代シーケンサーなどの測定技術の向上があります。物質の塩基配列が早く安く解析できるようになり、それまで何となく体にいいと考えられてきたことをサイエンスとして理解するようになりました。ちょうど私が北大に着任した頃です。元々歯学部で学位を取り歯科医になる予定でした。やはり食べることは人生の喜びであり、栄養を摂ることは生きること、健康は幸福に繋がると考えています。腸内細菌叢をよい状態にすることは、ゆくゆくは人類の幸福そして世界平和につながると信じています。今は歯科医ではなく研究者として生きていますが、同じことを目指しているのかもしれません。

学びの楽しさと多様性の尊重

出会ったこと、与えられたことに真剣に向き合ってほしいです。勉強を続けていくと、知識が増え、学問が楽しくなる瞬間が必ずあります。苦しい時もあるかもしれませんが、粘ってみましょう。私は勉強が苦手な学生でした。ただ目の前の課題に向き合い続けていたら、あるとき学問のおもしろさに気付きました。もう少しもう少しと研究を続けて今に至っています。

最近は、自分で問題設定をしたり、自分の意見を言ったりすることが苦手な学生が多いように感じます。子どものころはもっと様々なことに対して「?」と疑問を抱いていたのではないでしょうか。大人になるにつれ、周囲に気を使い、波風立てず無難に過ごそうとしているのかもしれないし、他者に対して無関心なのかもしれません。でもそれはとてももったいないことです。「多様性を尊重する」とよく言われますが、本当の多様性とはさまざまな意見や考え方を知り、お互いを理解し合うことだと思います。自分の意見を持ち、それを伝えることが、多様性の中で生きる第一歩だと思います

中村公則教授

1968年、北海道網走郡美幌町出身。2009年より北大。歯科医志望だった学生時代、暗記が苦手で苦労したが、ある時専門用語一つ一つに体系的に意味があることに気付き、そこから連鎖的に学問のすばらしさを実感。大学院へ進学し、研究者の道を歩む。

中村教授の研究紹介動画「超領域対談」を公開しています。

理学部広報誌「彩」第12号(2025年2月発行)掲載。>理学部広報・刊行物

※肩書、所属は、広報誌発行当時のものです。