わたしの一冊 ~理学部教員の本棚より~

皆さんは、心に響く一冊や、新たな発見をもたらしてくれる本との出会いがありますか?

今回は、理学部の教員たちが自らの人生や研究に深く影響を与えた本を語る特集記事をお届けします。どの本も、単に知識を得るだけでなく、思考を深め、視野を広げ、時には人生の指針となるような力を持っています。理学部の多様な学科で活躍する教員たちの「本棚」から、彼らがどのように本と向き合い、どのような影響を受けてきたのかをぜひご覧下さい。

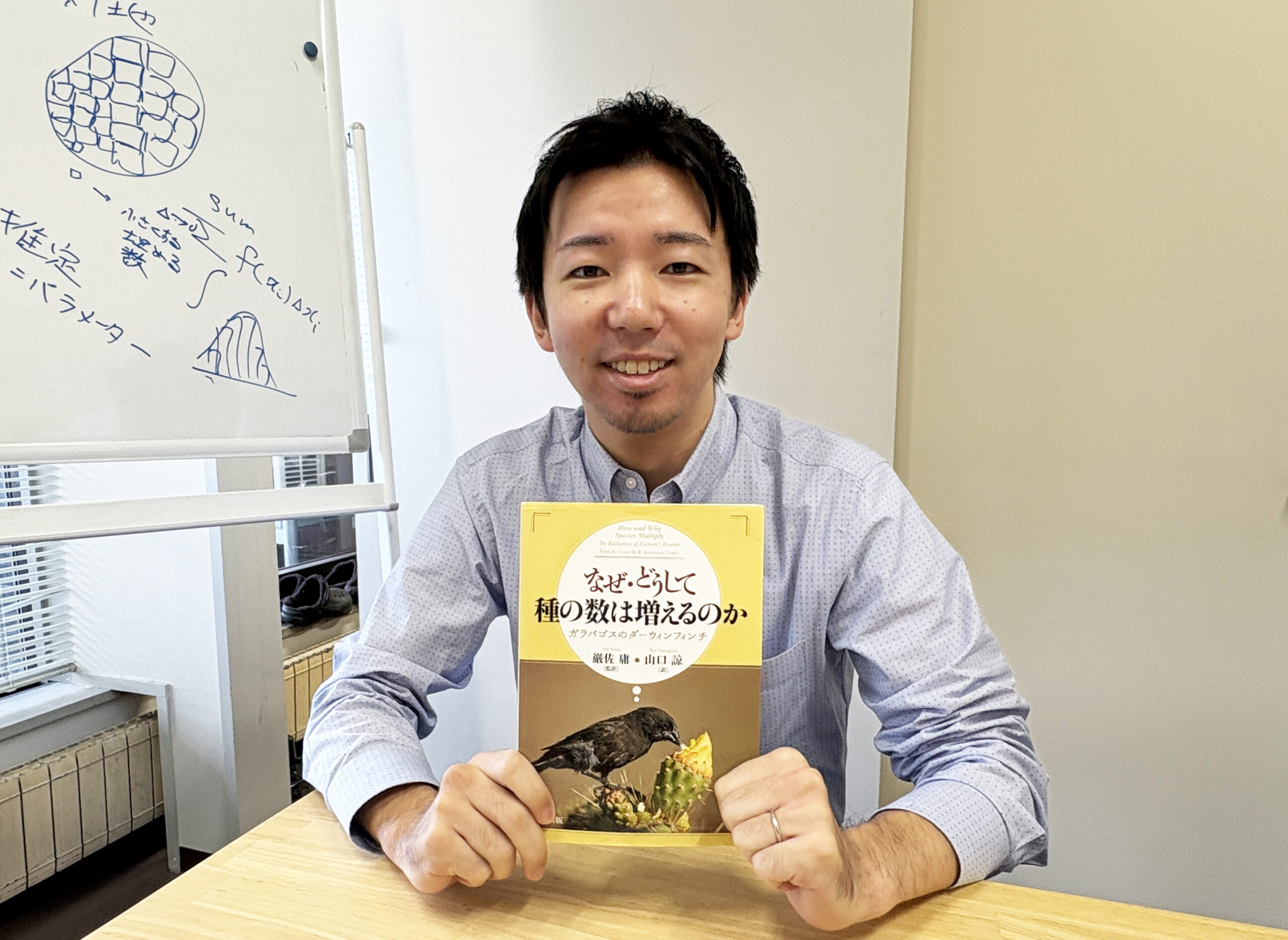

山口 諒 助教(生物科学科/高分子機能学)

1989年、苫小牧市出身。九州大学卒。北大には2020年から。チョウが好き。大学3年時、インドネシアの調査を手伝った際、未命名のチョウを発見し分類学の論文を出した。今回の著書にも自分で標本にしたチョウを掲載。

進化や生態学に惹かれ北海道から九州大学へ

高校生の頃、進化学や生態学の研究分野で九州大学がランキング1位と紹介されていました。また、一人暮らしへの憧れもありました。ちょうど六本松、箱崎、糸島の全キャンパスを経験した年代です。道産子なので、ヤシの木に驚きながら、南国の雰囲気を存分に楽しんだ学生時代でした。

生物学と数学を融合した数理生物学

専門は数理生物学です。主に昆虫や鳥類を対象に、生物の種が分かれる「種分化」を研究しています。「生物多様性」がよく話題になりますが、種分化が起きないと生物の種類は増えません。一方で絶滅も起こります。通常、種文化の時間スケールは何十万年、何百万年で、とても一人の人間では観察できません。そこで数理モデルとバイオインフォマティクスを活用し種分化が起こる条件を考えています。

この道に進むきっかけとなった本

一冊目は、有名なダーウィンの「種の起源」です。ダーウィンは進化論の父と言われますが、本の中で「新しい種の誕生」を「謎の中の謎(mystery of mysteries)」と表現しています。1859年に出版されてから165年経った今でも、この種分化の謎は解けていません。高校生のときに初めて読んだのですが、内容がとても難しかったことを覚えています。その後何度も読み返す度に新しい気付きが得られ、今の研究に深くつながっていると感じます。二冊目はこの道に進む直接のきっかけになった鳥の進化の本「なぜ・どうして種の数は増えるのかーガラパゴスのダーウィンフィンチー」です。大学院生の頃、指導教員だった巌佐庸先生(九州大学名誉教授)に勧められ、翻訳・出版にチャレンジしました。読書や勉強と異なり、翻訳ですから隅から隅まで読まなければなりません。自動翻訳がまだ使えなかった時代で、自分で一語一語訳しました。おかげで本の内容はすべて頭に入っています。出版されたときはとても嬉しかったです。

2024年春、自身の本を出版

これまでの研究をまとめた「新たな種はどのようにできるのか?ー生物多様性の起源をもとめてー」を出版しました。「あとがき」を寄せてくださった恩師の巌佐先生、そして数理生物学との出会いが、人生を大きく方向づけたと感じます。

文章を書くスキルについて

本の執筆を通して文章力の大切さを痛感しました。編集者からは内容だけでなく、基本的な文法も学びました。理系でも、研究発表や研究費申請のために文章力は不可欠です。執筆当時はAI利用が一般的ではなかったこともあり、僕は文章を書くのにAIは使っていません。一方で、今後はアイディアを出す際にAI利用の可能性は大きいと考えています。もちろんオリジナリティを守ることが原則ですが、AIの活用には期待しています。

これからの目標

大学院生の時にサークルBRIDGEを立ち上げ、小学生向けの自然観察会で昆虫や植物を採集して図鑑で調べたりしていました。潜在的に自然が好きな子どもは多いことを実感しています。将来的には幅広い世代に向けた本を執筆し、生き物や自然に興味をもってもらう活動にも取り組んでいきたいと考えています。

紹介した本

『種の起源』チャールズ・ダーウィン(著)、八杉龍一(翻訳)、岩波書店

『なぜ・どうして種の数は増えるのか ガラパゴスのダーウィンフィンチ』Peter R. Grant, B. Rosemary Grant(著)、巌佐庸 (監訳)、山口諒(訳)、共立出版

『新たな種はどのようにできるのか?生物多様性の起源をもとめて』山口諒(著)、共立出版

理学部広報誌「彩」第12号(2025年2月発行)掲載。>理学部 広報・刊行物

※肩書、所属は、広報誌発行当時のものです。