【概要】

北海道大学大学院環境科学院修士課程の竹内 颯氏、同大学大学院地球環境科学研究院の早川卓志助教、同大学大学院水産科学研究院の松石 隆教授の研究グループは、鯨類(イルカ、クジラの仲間)が頭部に持つ「音響脂肪」が、陸生動物が持つ咀嚼筋などの頭部筋肉に由来することを解明しました。

鯨類は約5000万年前に海洋環境へ進出した哺乳類で、多様な新奇形質を進化させることで、水中生活を送ることができるようになりました。例えばあしを失い、代わりにひれを得たり、体毛を失い、代わりに泳ぎに適した滑らかな皮膚を得たりしました。何かを失い、別の機能を獲得することを「トレードオフ進化」と言います。

鯨類の優れた新奇形質に高度な聴覚があります。鯨類の耳の穴はふさがっているため、顔面に届いた音は皮膚を超えて内耳に届く必要があります。脂肪は音波を伝えやすいため、鯨類の頭部は「音響脂肪」という脂肪で満たされています。研究グループはイルカ2種において、音響脂肪を含む様々な組織の遺伝子発現解析を実施しました。その結果、音響脂肪の遺伝子発現パターンは、純粋な脂肪と筋肉の中間的なパターンを示しました。つまり、音響脂肪は、もともとは筋肉だったのです。

水中で効率よく採餌をするよう、鯨類は獲物を丸呑みします。それにより噛むための筋肉を必要としなくなり、それが音を伝える筋内脂肪に取って代わったのです。つまり、丸呑み型採餌と、聴覚進化の間にトレードオフ進化が起きたのでした。ヒトでも運動不足や高脂肪食だと筋肉が脂肪に取って代わってしまうことが知られています。今回の発見は、海洋進出進化のメカニズムを知ることに繋がるだけでなく、ヒトを含む哺乳類の筋肉と脂肪の関係についての理解の新たな手がかりとなります。

【ポイント】

・イルカが持つ特殊な頭部脂肪である「音響脂肪」の網羅的な遺伝子発現解析に成功。

・遺伝子発現パターンは、音響脂肪が筋内脂肪として進化したことを明示。

・イルカは音響脂肪が咀嚼筋にとって代わることで、聴覚を進化させたということを発見。

【背景】

鯨類(イルカ、クジラの仲間)は、およそ5000万年前に、陸上生活から海洋環境への進出を始めました。現生の鯨類はすべて、水中で生まれ、水中で仲間と暮らし、水中で餌を取り、水中で交尾と出産をし、水中で亡くなる、完全水生動物です。鯨類は完全に水生適応動物へと進化するにあたって、海洋進出前の陸生動物だった頃から姿かたちを大きく変えました。前あしは胸びれとなり、後ろあしは消失しました。体毛は失われ、滑らかな皮膚と流線形の体つきが水中を泳ぐのを助けています。また、海水が口の中を出入りするので餌を咀嚼できず、餌を丸呑みするようになりました。このように適応進化の過程で得られた新たな形質を新奇形質と言います。とは言え、新奇形質がゼロから生じることはほとんどありません。大多数は、もととなる形質があって、それが機能を変えることで生まれます。例えば胸びれはもともと前あしですし、滑らかな皮膚はもともと体毛に覆われていました。このように、何かを失うことで別の新しい形質が獲得されるような進化をトレードオフ進化と言います。本研究は、鯨類におけるトレードオフ進化について新たな知見を得ることに成功しました。

生物の形質は遺伝子(DNA)によって制御されています。遺伝子はそれぞれの細胞の中で、RNAという物質を介して多様なタンパク質を作り、タンパク質のはたらきによって組織や器官ができ、最終的に個体の形質を決めます。近年の遺伝子解析技術の急速な進歩によって、それぞれの組織や器官にどのような遺伝子がRNAを発現させているかを網羅的に調べることが可能になりました(RNAシークエンシング)。研究グループは鯨類の検体からRNAシークエンシングをすることに成功し、鯨類を完全水生適応に導いた新奇形質の遺伝的メカニズムについて新たな発見をしました。

【研究成果】

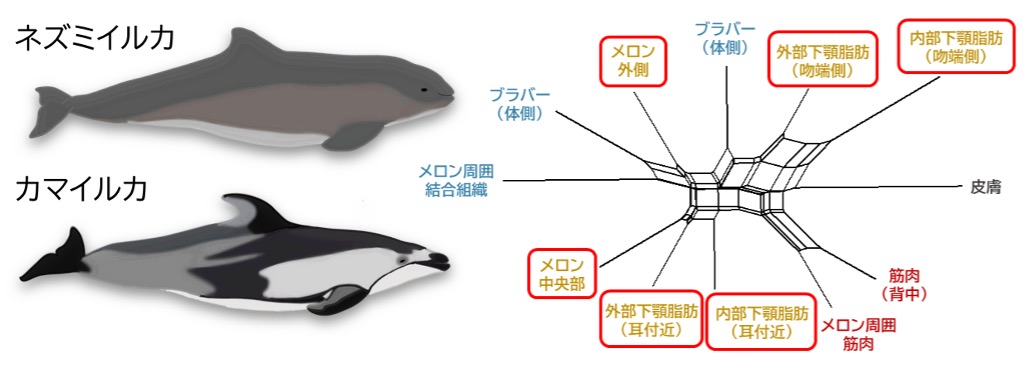

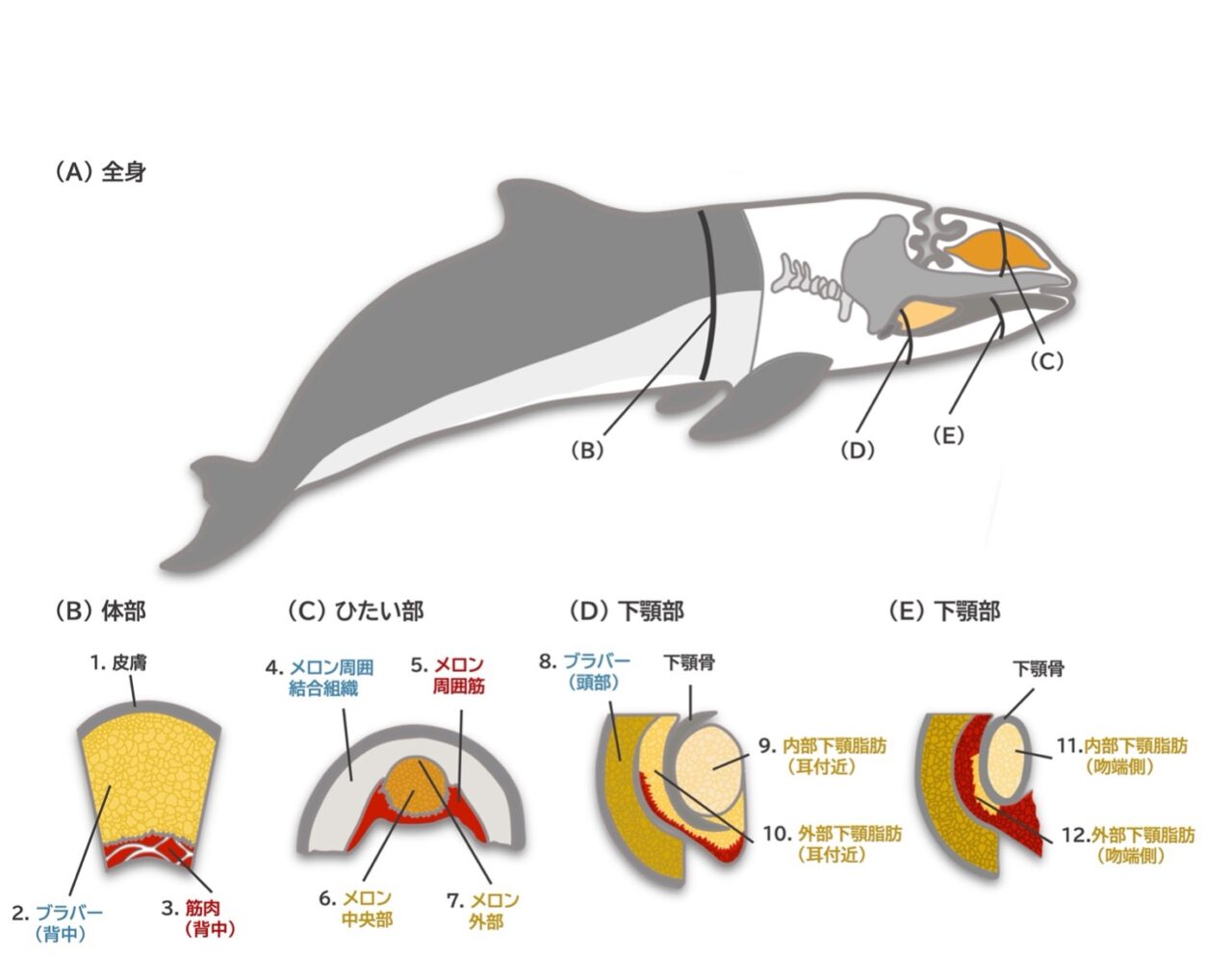

音響脂肪体としてメロン、内部下顎脂肪体、外部下顎脂肪体を、比較相手として皮膚、筋肉、ブラバー(鯨類の胴体に特異的に見られる層の厚い皮下脂肪組織)、メロンまわりの結合組織を採取し、RNAシークエンシングしました(図2)。約70,000個の遺伝子発現産物を同定し、発現パターンを比較しました。

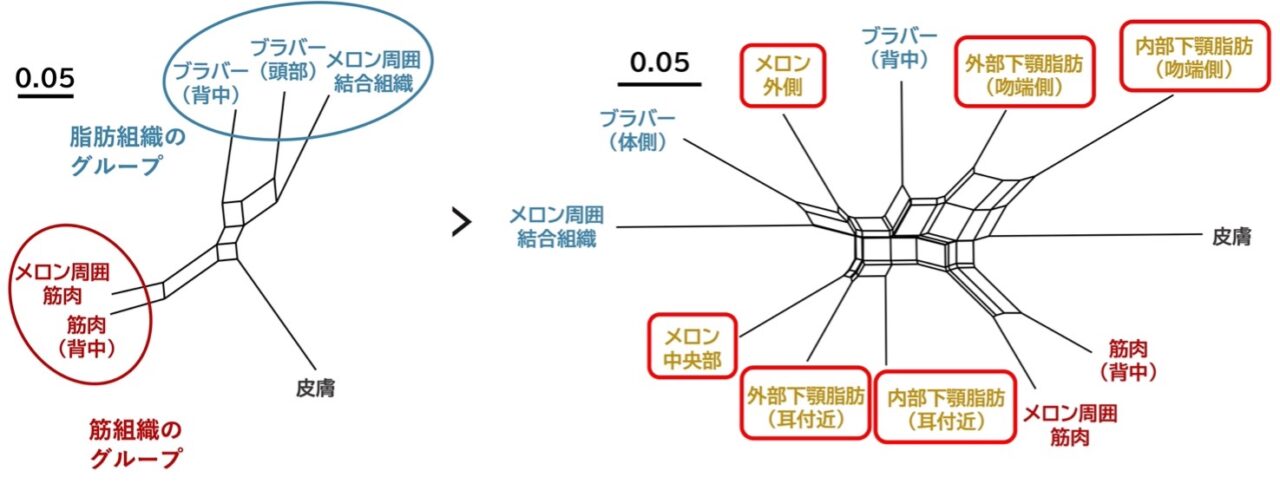

遺伝子発現パターンの組織間での近さを表すネットワーク図を書いてみると、筋肉は筋肉同士と、ブラバーなどの音響脂肪体ではない脂肪は脂肪同士と遺伝子発現パターンが近いことが分かりました。ところがここに、音響脂肪体であるメロンと下顎音響脂肪を加えると、ネットワークのまとまりは崩れ、音響脂肪体は筋肉と脂肪の中間的な遺伝子発現パターンを示すことが分かりました(図3)。さらに、実際に70,000個ある遺伝子の個別の発現を見てみると、特にメロンと外部下顎脂肪体に発現している遺伝子に、筋組織や筋内脂肪に関連する遺伝子の多くが含まれることが分かりました。

このことは、メロンと外部下顎脂肪体が持つ脂肪は、筋内脂肪であるということを意味します。筋内脂肪とは、いわゆる霜降り肉の霜降りのことです。鯨類の進化の過程で、顔面の筋肉が霜降り化して脂肪を蓄積し、音響脂肪体となったというストーリーが導かれました。

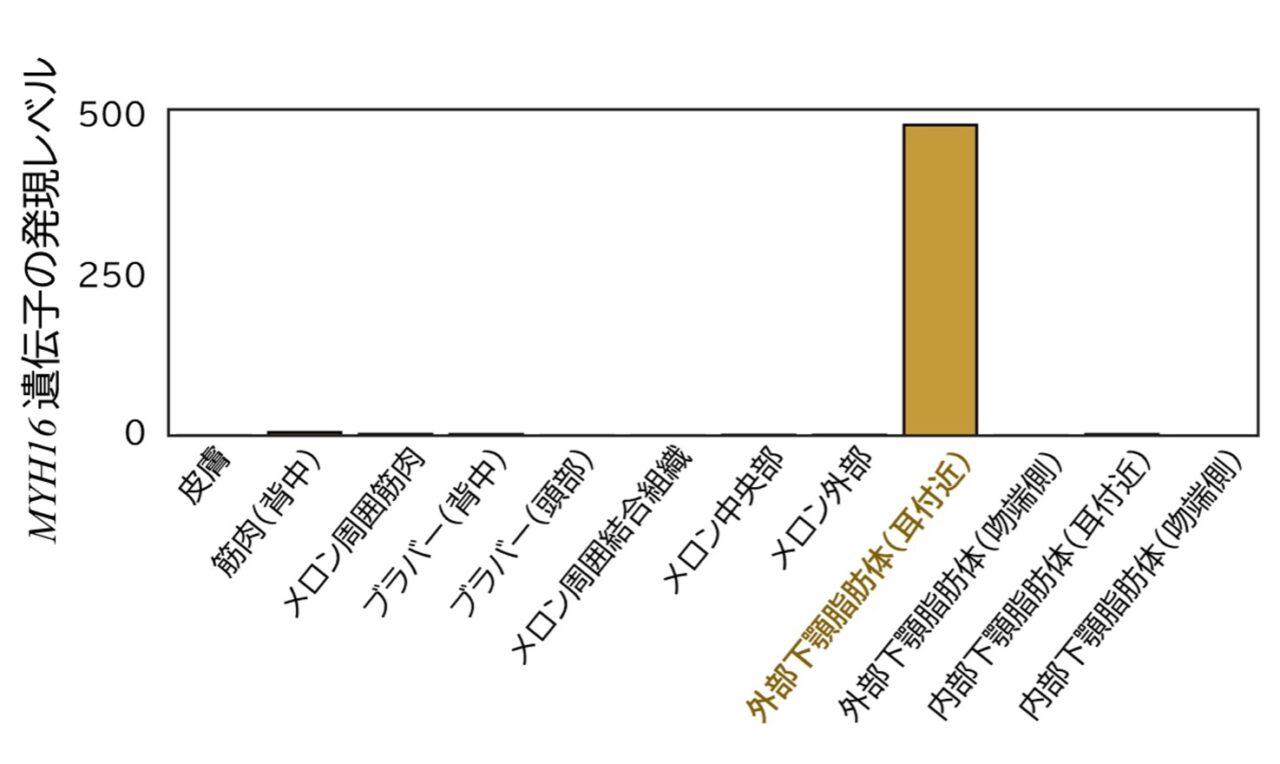

音響脂肪体のもととなった筋肉とは、具体的にどの筋肉だったのでしょうか。個別の遺伝子発現を調べてみると、外部下顎脂肪体に特異的にMYH16(ミオシン重鎖16)という遺伝子が発現していました(図4)。MYH16は陸生哺乳類では咀嚼筋に特異的に発現している遺伝子です。イルカの進化について思い出すと、イルカは水生適応の過程で獲物を噛むことなく丸呑みするように進化しました。そのため咀嚼筋が不要になりましたが、消失することはなく音響脂肪体へと機能を変えたのです。つまり咀嚼するという形質と、水中で音波を受容するという形質にトレードオフ進化が起きたのでした。

【今後への期待】

なぜ鯨類は水生適応できたのか。まだ多くの謎が残されているテーマです。ストランディングという貴重な機会と、遺伝子発現解析の技術進歩によって、今回、音響脂肪体という新奇形質が、不要になった顔面の筋肉に由来する、トレードオフ進化の結果であるという新たな発見ができました。今後も鯨類の謎について遺伝子の視点から紐解かれていくことが期待できます。

ヒトでも運動不足や高脂肪食で、筋肉に筋内脂肪が蓄積し霜降り化することが知られています。鯨類が進化的に霜降り化を選び、水生環境に適応したという事実は、こうした筋肉と脂肪の関係について理解する新たな手がかりになることでしょう。

【論文情報】

論文名 A tradeoff evolution between acoustic fat bodies and skull muscles in toothed whales

(ハクジラにおける音響脂肪と頭骨筋のトレードオフ進化)

著者名 竹内 颯1、松石 隆2、早川卓志3(1北海道大学大学院環境科学院、2北海道大学大学院水産科学研究院、3北海道大学大学院地球環境科学研究院)

雑誌名 Gene(遺伝学の専門誌)

公表日 2024年1月13日(土)(オンライン公開)

DOI 10.1016/j.gene.2024.148167

北大のプレスリリースはこちら

【参考図】

【お問い合わせ先】

北海道大学大学院地球環境科学研究院 助教 早川卓志(はやかわたかし)

メール hayatak[AT]ees.hokudai.ac.jp([AT]を@に変えてください)

URL https://noah.ees.hokudai.ac.jp/hayakawa/