生態遺伝学系の早川卓志助教、大学院環境科学院修士課程(当時)の阪本詩乃さんと江澤拓海さんらの研究グループは、卵を産む哺乳類であるカモノハシとハリモグラの色覚に種差があることを解明しました。

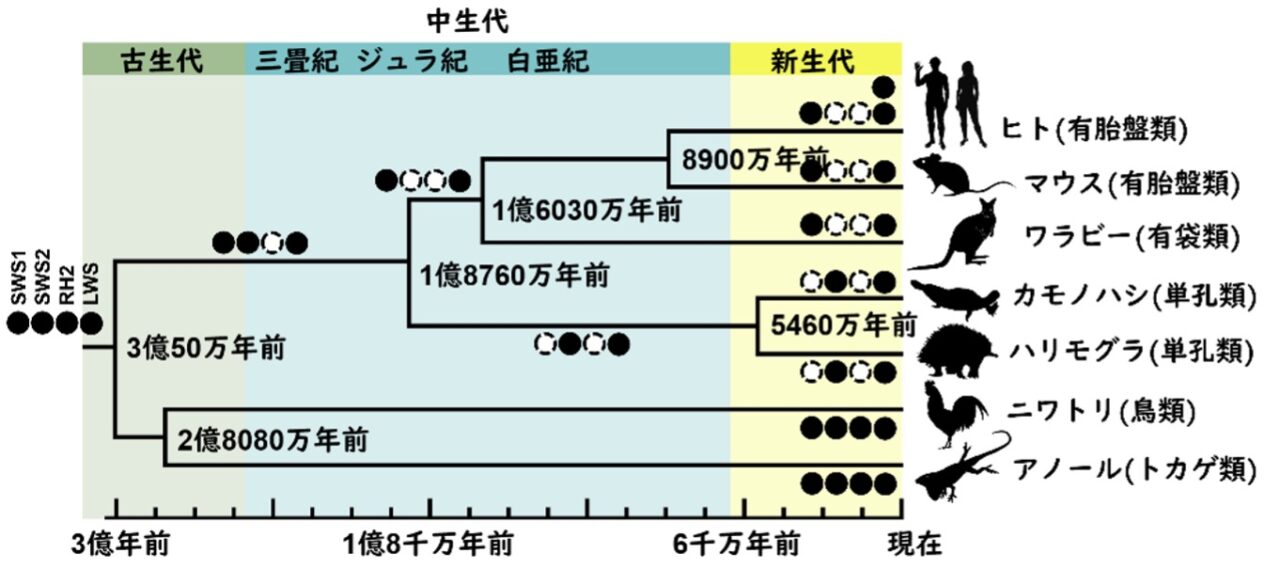

オーストラリアに生息するカモノハシとハリモグラの仲間は、単孔類と呼ばれ、卵を産む唯一の哺乳類グループです。卵を産むという特徴こそ共通していますが、カモノハシとハリモグラの間には似ても似つかない種差があります(図1)。たとえば、カモノハシは水中生活を送り電気感覚を持つ一方で、ハリモグラは陸生で身を守る大量の針を背部に持つという、ユニークな特徴をそれぞれ進化させています。

研究グループは、2021年に発表された両種の全ゲノム配列を解析して、両種は異なる嗅覚と味覚を持つということを明らかにしています(当時の研究トピックスはこちら)。加えて、今回の新たな研究では、色覚にも種差があることを示しました。

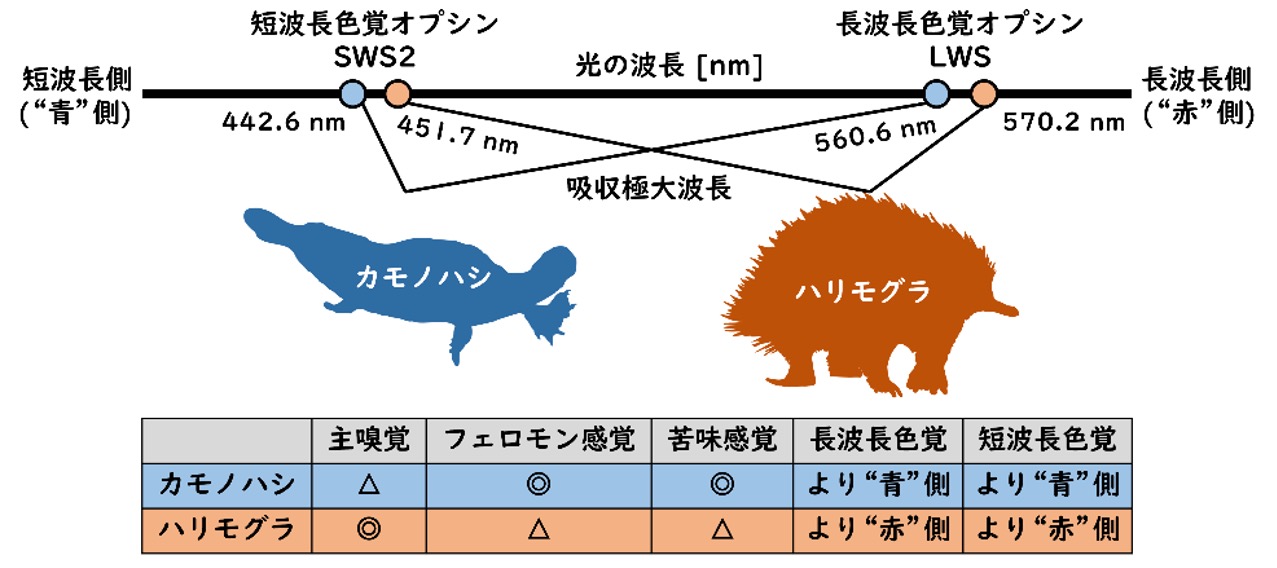

色覚は、光の波長構成の違いを色の違いとして感知します。ヒトは感受波長域の異なる3種類の色覚センサー(色覚オプシン)を持ちますが、カモノハシとハリモグラは短波長側(“青”側)と長波長側(“赤”側)の2種類の色覚オプシンにより色を見分けます(図2)。色覚オプシンの解析の結果、両種の吸収極大波長は10ナノメートル程度ずれており、カモノハシはより“青側”に、ハリモグラはより“赤側”に偏っていました(図3)。

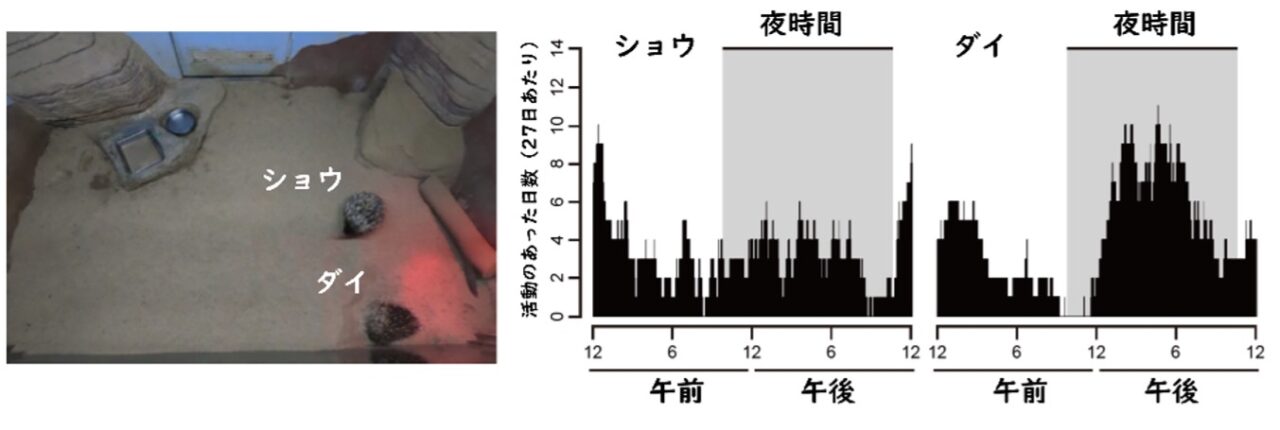

さらに、ハリモグラを動物園で観察したところ、昼も夜も関係なく活動しており、昼行性でも夜行性でもない周日行性という生態を持つことが分かりました(図4)。水中生活するカモノハシに対し、ハリモグラの陸生で周日行性という特殊な生態が色覚の違いに関係していると考えられます。

本研究成果は、2024年1月2日(火)に動物学の専門誌であるZoological Letters誌に掲載されました。

【論文情報】

論文名 Color vision evolution in egg-laying mammals: Insights from visual photoreceptors and daily activities of Australian echidnas(卵を産む哺乳類における色覚の進化:オーストラリアのハリモグラの光受容体と活動時間)

著者名 阪本詩乃1、松下裕香2、糸井川壮大3、江澤拓海1、藤谷武史4、高倉健一郎4、Yang Zhou5、Guojie Zhang6、Frank Grutzner7、河村正二2、早川卓志8(1北海道大学大学院環境科学院、2東京大学大学院新領域創成科学研究科、3明治大学農学部、4名古屋市東山動植物園、5BGI研究所、6浙江大学医学院、7アデレード大学、8北海道大学大学院地球環境科学研究院)

雑誌名 Zoological Letters(動物学の専門誌)

DOI 10.1186/s40851-023-00224-7

北大のプレスリリースはこちら

【参考図】

お問い合わせ先

北海道大学大学院地球環境科学研究院 助教 早川卓志(はやかわたかし)

メール hayatak[AT]ees.hokudai.ac.jp([AT]を@に変えてください)

URL https://noah.ees.hokudai.ac.jp/hayakawa/