小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明~火星衛星探査による地球型惑星の水・有機物の起源の解明に期待~

【ポイント】

- 火星衛星(フォボス・ディモス)の軌道特性を、一時捕獲された小天体のガス抵抗捕獲で再現。

- 捕獲衛星が火星赤道面に沿った軌道へ移行する仕組みを理論的に説明。

- 火星衛星探査計画(MMX)により、地球型惑星への水・有機物供給過程解明への進展に期待。

【概要】

北海道大学大学院理学研究院の松岡亮博士研究員と倉本圭教授(宇宙航空研究開発機構JAXA宇宙科学研究所教授を兼任)の研究グループは、太陽を周回する小天体が惑星に捕獲されることによって形成される衛星の軌道が、火星の衛星(フォボス・ディモス)の軌道と整合することを、理論的解析とコンピューターシミュレーションによって明らかにしました。

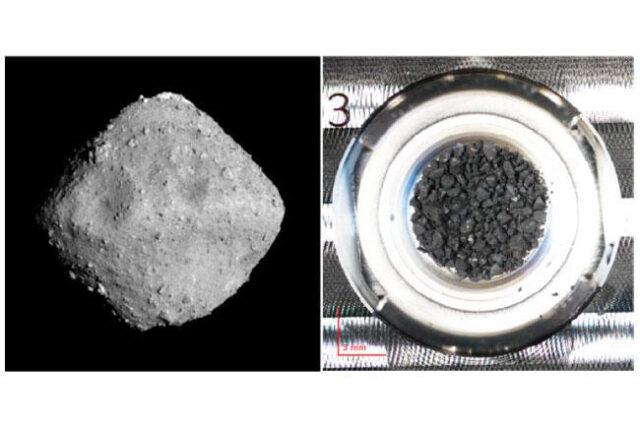

火星には、二つの小さな衛星、フォボスとディモスがあります。これらの反射スペクトルは特定のタイプの炭素質小惑星との類似性を示すことから、小惑星が捕獲されて衛星が形成されたとする「捕獲説」が提唱されてきました。しかし従来の捕獲説には、太陽を周回していた天体が衛星となる際に、二つの衛星が実際に持つ規則正しい軌道(火星の赤道面に沿った、ほぼ真円の軌道)を再現することができないという難点があると指摘されてきました。

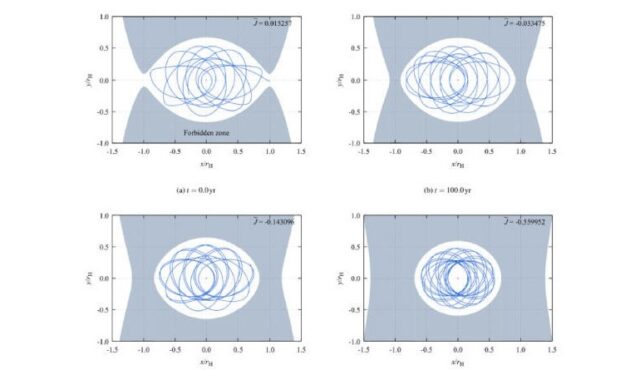

本研究では、原始太陽系星雲内に存在していた火星を想定し、そこへ接近する小天体の捕獲過程を詳細に解析しました。その結果、小天体が典型的には火星の周囲で「一時捕獲」という段階を経て捕獲されること、そしてこのようなプロセスを経て形成された衛星が、実際の火星の衛星と同様の、火星の赤道面に沿った円軌道を獲得することを示しました。

この結果は、火星の衛星が原始太陽系において地球型惑星の材料となった小天体たちの生き残りである可能性を示唆しています。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2026年に打ち上げを予定している火星衛星探査計画(MMX)によって持ち帰られる地質サンプルは、火星をはじめとする地球型惑星の形成過程を解明する重要な手掛かりとなることが期待されます。

なお、本研究成果は、2025年9月13日(土)先行公開のMonthly Notices of the Royal Astronomical Society誌に掲載されました。

論文名:Origin of Phobos and Deimos: gas-drag capture of temporarily captured bodies(フォボスとディモスの起源:一時捕獲天体のガス抵抗捕獲)

URL:https://doi.org/10.1093/mnras/staf1534

プレスリリースはこちら