食習慣で鱗食魚の顎が左右非対称になることを実証~右利き・左利きの形成メカニズムの解明に期待~

【ポイント】

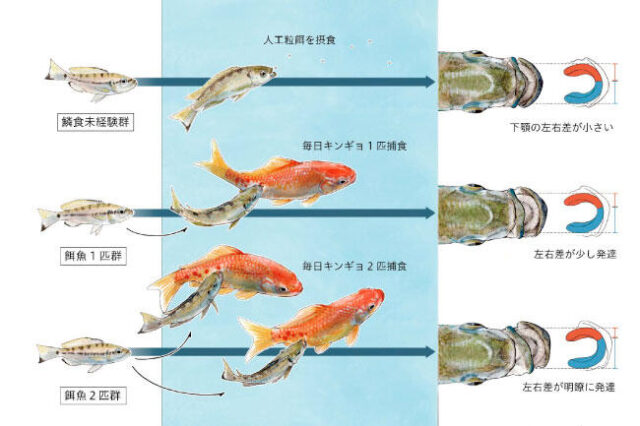

- アフリカに棲む鱗食魚が持つ下顎骨の左右差が、摂食経験で顕著化することを実験的に実証。

- 摂食経験は捕食行動もアクティブにすることをAIによる行動解析で解明。

- 種内で見られる右利き・左利きの形成・維持機構の理解に期待。

【概要】

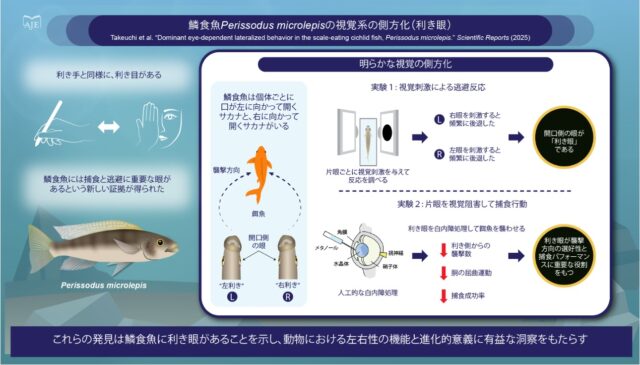

北海道大学大学院理学研究院の竹内勇一准教授、富山大学医学部(研究当時)の丸林菜々子氏、福井県立大学海洋生物資源学部 先端増養殖科学科の八杉公基准教授からなる研究グループは、動物の右利き・左利きの教科書的な例として知られる、タンガニイカ湖産の鱗食性シクリッド科魚類Perissodus microlepis(鱗食魚)の利きが、他の魚のウロコをはぎ取って食べるという摂食経験によって顕著化されることを突き止めました。

ヒトの利き手に代表される「利き」は、遺伝と生後環境の両方の影響を受けて形成されますが、その因果関係はいまだによく分かっていません。「利き」、すなわち左右性のモデルとして知られるこの鱗食魚は、個体ごとに下顎骨の形態に左右差があり、左側の下顎骨が大きい左利きは獲物の左側から、右側の下顎骨の大きい右利きは獲物の右側から襲うという、形態と行動に一貫性のある明瞭な左右非対称性を示します。下顎骨の左右差は遺伝要因によって生じることが示唆されているものの、生後環境が及ぼす影響はこれまで不明でした。本研究グループは、ウロコを摂食する経験を実験的に操作することで、人工の粉餌をつまんで食べるサカナよりも、鱗を摂食するサカナの方が捕食行動が活発化し、下顎骨が可塑的かつ左右非対称に成長していくことを明確に示しました。

固い物を食べる食習慣で顎の形が変化するという可塑性は多くの動物で見られる現象ですが、鱗食魚では鱗食によって顎が強靱になり左右差が拡大するという初めての知見です。顎が非対称になることは、うまくウロコを剥がして食べられるという摂食効率につながります。右利きと左利きが一つの種の中でなぜ維持できるのか、その仕組みの全容はまだ謎が多く残されていますが、今回の成果から、利きは遺伝プログラムで生じて摂食経験という生後環境で強化されることが示唆されました。今後は、鱗食魚の利きの形成メカニズムの全貌を明らかにし、ヒトの利き手のメカニズムと比較することで、動物における左右性の仕組みの共通基盤に対してより深い理解が得られると期待されます。

なお、本研究成果は、2025年7月4日(金)公開のEvolution誌(Oxford University Press)に掲載されました。

論文名:Phenotypic plasticity drives the development of laterality in the scale-eating cichlid fish Perissodus microlepis(表現型可塑性によって促進される鱗食性シクリッドの利き)

URL:https://doi.org/10.1093/evolut/qpaf131

プレスリリースはこちら