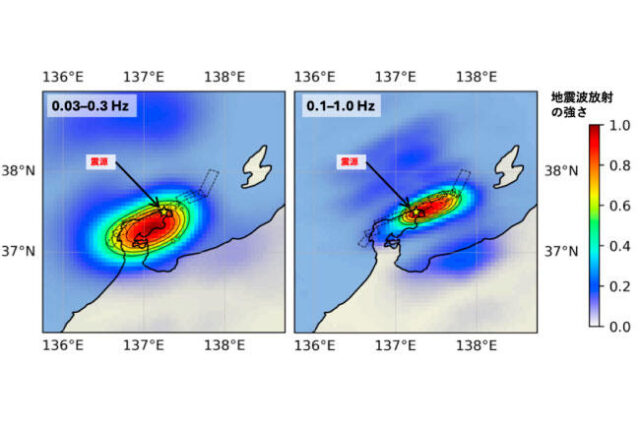

2024年能登半島地震の地震波放射の様子を可視化~複雑な断層分布と地震波の周波数との関連性を示唆~

【ポイント】

- 世界中の地震観測データを用い、2024年能登半島地震の地震波が放射される過程を可視化。

- 能登半島内陸側と北東沖の海域側の断層破壊で、地震波の周波数成分が異なることを確認。

- 地震波の周波数変化が、地下の複数の断層面のつながりや形状の変化と関係する可能性を示唆。

【概要】

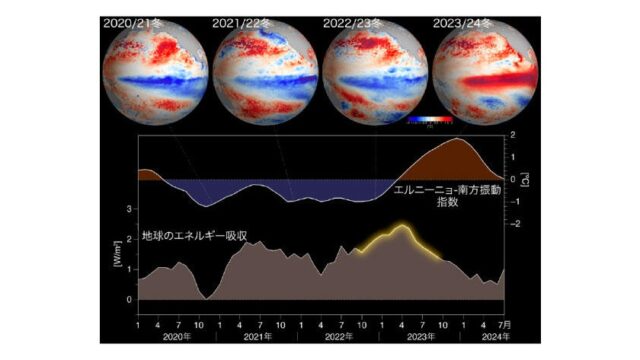

北海道大学大学院理学研究院の吉澤和範教授と垂水洸太郎 日本学術振興会特別研究員の研究グループは、世界各地に展開されたグローバル地震観測網(Global Seismographic Network; GSN)で記録された地震波データをもとに、2024年1月1日(日本時間16:10頃)に発生した能登半島地震における断層破壊に伴う地震波の放射過程を調べました。解析には、「バックプロジェクション法」と呼ばれる手法を用い、複数の周波数帯域において、地震波(P波)が放射された場所を時間毎に可視化しました。

その結果、能登半島北東端付近の震源での地震発生から、約44秒間で4段階のプロセスを経て、能登半島内陸側と北東の海域側の2方向に破壊が広がり、それぞれの領域から放たれた地震波の周波数が異なることが明らかになりました。能登半島の内陸側の破壊からは主に低周波帯のP波が放射された一方、北東沖の破壊では、高周波成分を含み、特に、断層面の分岐点や傾斜方向が変化する場所付近では、より高い周波数のP波が放射される様子が見て取れます。これらは、複雑な断層形状を持つ複数の断層面にまたがる破壊進展の影響を反映しているものと考えられます。

このような地震波の周波数に見られる違いは、断層面形状の複雑さや、破壊の速さとその変化、地下の流体等とも関係し、過去の大地震(例:2011年東北地方太平洋沖地震や2016年熊本地震)でも観測されています。今回の研究は、複雑な断層構造が関わる内陸地震への理解を一層深めることにつながると期待されます。

本研究成果は、2025年6月20日(金)公開のEarth and Planetary Science Letters誌にオンライン掲載されました。

論文名:Frequency-dependent seismic radiation process of the 2024 Noto Peninsula earthquake from teleseismic P-wave back-projection(遠地P波のバックプロジェクション解析による2024年能登半島地震の周波数依存した地震波放射過程)

URL:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119509

プレスリリースはこちら