コケ植物が環境に応じて隣同士の細胞間コミュニケーションを制御する新たな仕組みを発見~環境悪化にともない、ストレスホルモン、アブシジン酸が細胞壁にあく多数の小さな孔の形成を抑制~

【ポイント】

- 植物ホルモンABAが原形質連絡(PD)の形成を抑制し、密度を低下させることを初めて解明。

- PD密度の制御に関与するABAシグナル経路の主要因子を同定。

- 環境に応じた細胞間コミュニケーションの調節機構を明らかにし、育種への応用にも期待。

【概要】

北海道大学大学院理学研究院の神野智世博士研究員、楢本悟史准教授、藤田知道教授らの研究グループは、東京農業大学生命科学部の坂田洋一教授、埼玉大学大学院理工学研究科の竹澤大輔教授らとの共同研究により、コケ植物が環境に応じて細胞間コミュニケーションを調節する新たな仕組みを発見しました。

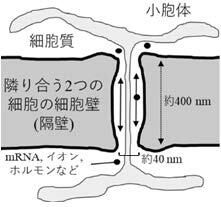

植物は「原形質連絡(Plasmodesmata, PD)」と呼ばれる細胞壁にある多数の微細な孔を通じて、細胞間で情報分子や栄養素をやり取りしています。このPDは直径わずか数十ナノメートルと極めて小さく、この構造を通じてRNAや代謝産物、イオンなどが通過することで細胞同士が協調し、個体全体としての成長や環境応答が維持されています。

本研究では、モデルコケ植物ヒメツリガネゴケを用いた解析により、植物ホルモン「アブシジン酸(Abscisic acid, ABA)」がPDの形成を抑制し、その密度を低下させることを世界で初めて明らかにしました。

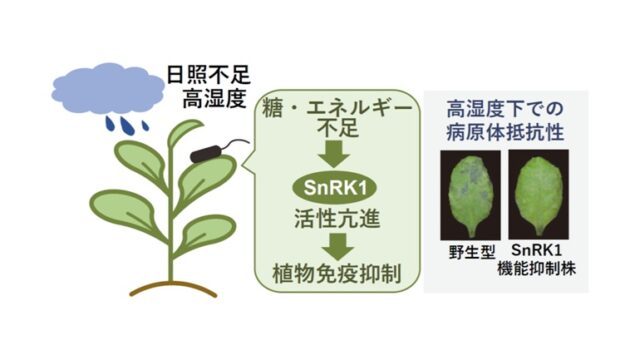

さらに、ABAの受容体(PYL)、リン酸化酵素(SnRK2)、脱リン酸化酵素(PP2C)といったABAシグナル伝達経路の主要因子に加えて、転写因子ABI5がPDの数の制御に、別の転写因子ABI3がPDの透過性(構造)に関与することも解明しました。

これらの成果から、植物はストレス環境下でPDの数と機能を柔軟に調整し、情報分子の細胞間におけるやり取り(細胞間コミュニケーション)を制限・再開することで成長のバランスを取っていることが示唆されます。これは、植物が進化の中で獲得した高度な環境適応戦略の一端を明らかにするものであり、今後、乾燥や塩害などの環境ストレスに強い作物の開発にもつながる重要な基礎知見となります。

本研究成果は、2025年5月7日(水)公開のScience Advances誌(米国科学振興協会(AAAS)の学術誌)に掲載されました。

論文名:Abscisic acid signaling regulates primary plasmodesmata density for plant cell-to-cell Communication(アブシシン酸シグナルは、植物の細胞間コミュニケーションに関わる一次原形質連絡の密度を制御する)

URL:https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8298

プレスリリースはこちら