| 研究テーマ | 旧来の一個の分子の形や機能を追究する化学から離れて、個性ある種々の分子が集まった環境での分子の振る舞いを追究する化学を研究対象にしています。生命現象のようなダイナミックな現象が、そこから産まれます。 |

| 研究分野 | システムズ・ケミストリー, 超分子化学, 生体模倣化学, 基礎有機化学, 化学物理 |

| キーワード | 自己組織化(散逸構造), 非線形現象, エネルギー変換, 触媒, 分子集団機能, 自律機能, ソフトマター, アクティブマター |

研究紹介

私達の体の中では、いろいろな種類の分子が、それぞれの役割を担いながら働いています。この分子たちは、お互いを刺激し合うことで、一つの分子ではできなかった機能を生み出しています。このように「分子のネットワークを創ることで、生命体のような、極めて高度な機能を生み出すこと」が、私達の研究テーマです。これは、純粋無垢な理想的環境に分子をおくことで、分子の本質的性質を知ろうとしてきた正統派の化学研究の姿勢とは異なる研究スタイルです。

「極めて高度な機能を生み出す」ための基本的な戦略は、化学反応をどうネットワーク化するか、にあります。注意が必要なのは、単にネットワーク化しただけでは、化学反応が進むだけで、機能を発現しません。機能を発現するには、そこに「化学反応から機能への変換」というエネルギー変換プロセスも必要になります。

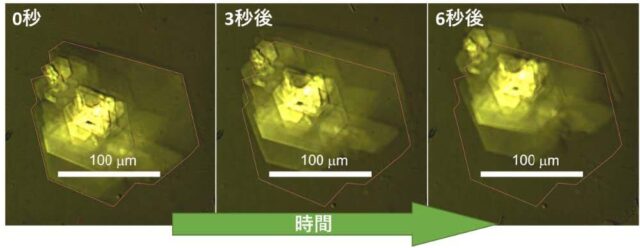

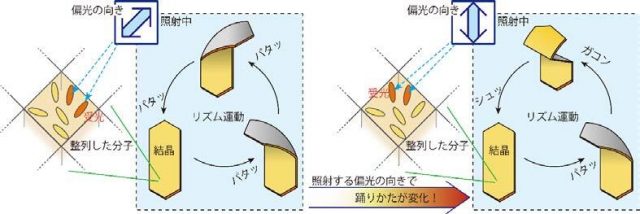

これまでで最も理想的で、なおかつ世界を先導する研究成果は図1の研究です。他のグループで研究されている光で動かされる材料は、動かし続けるために、光を点滅させたり、光の色を変えたりしなくてはいけません。これに対して図1の結晶は、光を照射しつづけるだけで、血症に備わった仕組みによって自動的に繰り返し振動します。このことを「自律」といいます。仕組みを説明したものが図2です。当初、結晶の中で、光で形を変える分子が正反応します。この結果、結晶を構成する分子の組成が変化します。すると結晶の中で分子の並び方が変わります(相転移といいます)。新しく生じた結晶の中で、分子は逆反応を始めます。そうすると、結晶を構成する分子の組成が元へと戻っていくため、再度、結晶の相転移が起こり、元の状態へと戻ります。クリオネのように羽ばたく結晶の動画は、北海道大学からプレスリリースを行い、種々の言語に翻訳されて世界中で報道されました(図3)。

たくさんの分子が集まった集合体は、とても複雑な働きをしています。私達は、この複雑な働きを、有機合成技術で創りだし、物理化学的解析によって科学的に紐解いていきます。私達の研究フィールドは、とても新しい学際領域の理学です。チャレンジングな研究をしたい、幅広い視点から化学を見てみたい、化学に新たな価値を生み出したい、という方の参画をお待ちしています。

代表的な研究業績

Y. Kageyama, et al., Cryst. Growth Des., 2025, 25, 7543-7556.

Y. Kageyama, Chem, 2025, 11, 102455

K. Obara, Y. Kageyama, S. Takeda, Small, 2022, 18, 2105302. (Press-Released Article)

T. Ikegami, Y. Kageyama, K. Obara, S. Takeda, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8239–8243. (Hot Article, Press-Released Article)

H. Takahashi, Y. Kageyama, K. Kurihara, K. Takakura, S. Murata, T. Sugawara, Chem. Commun., 2010, 46, 8791–8793.

関連産業分野

| 学位 | 博士(学術) |

| 学歴・職歴 | 2001年 東京大学教養学部基礎科学科 卒業 2003年 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 修士課程修了 2006年 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 博士課程修了 2006-2007年 東京大学研究拠点形成特任研究員 2007-2009年 東京理科大学薬学部ポストドクトラル研究員 2009年- 現職 2013-2017年 科学技術振興機構さきがけ研究員 |

| 所属学会 | 日本化学会 |

| プロジェクト | 文部科学省新学術領域研究「発動分子科学」 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業さきがけ「分子技術と新機能創出」 |

| 居室 | 理学部7号館 7-410号室 |