異種間交配によって学習能力が拡張することを発見~神経行動学版「トンビが鷹を生む」:子のほうが親よりも学習能力が高い

【ポイント】

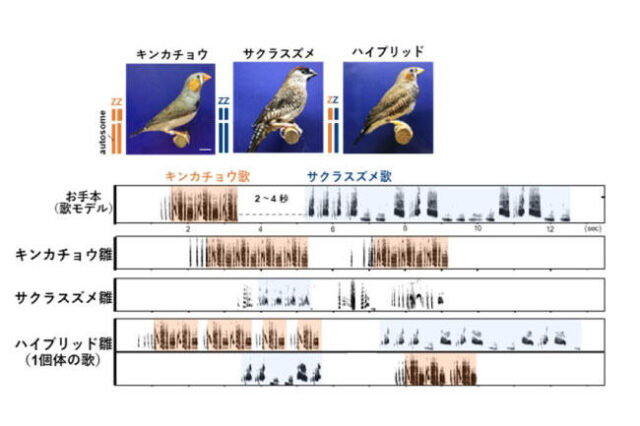

- 鳴禽類スズメ目の歌鳥は、他種の歌よりも自種の歌を学びやすい傾向を持つ。

- 歌鳥2種を交配したハイブリッド個体は、親種ではできない、親種両方の歌を学ぶ能力を持つ。

- ハイブリッド個体の脳内では、両親種とは異なる遺伝子の発現レベルを持つ細胞群が存在する。

【概要】

北海道大学大学院生命科学院博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC)の柴田ゆき野氏、北海道大学大学院理学研究院の和多和宏教授らの研究グループは、兵庫県立大学大学院情報科学研究科、自然科学研究機構生命創成探究センター及び生理学研究所の郷 康広教授との共同研究として、歌鳥(鳴禽類スズメ目)で近縁種ではあるが異なる特徴の歌を持つキンカチョウとサクラスズメのハイブリッド個体が、親種よりも多様な歌を学習できる能力を持つこと、また脳内興奮性投射神経細胞の遺伝子発現特性が、発声学習能力の拡大と機能相関を持つことを明らかにしました。

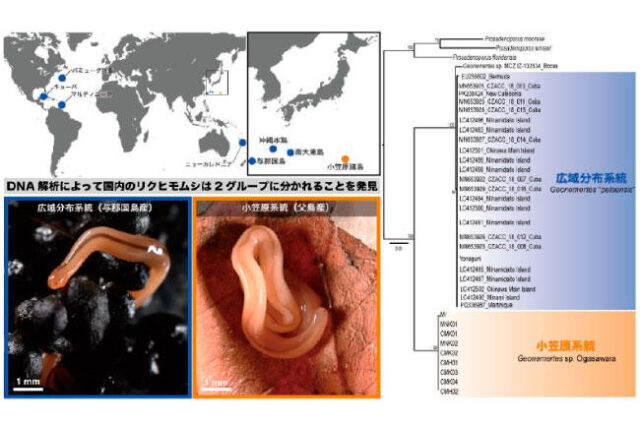

歌鳥のオスの雛は、父親の歌を手本にして自発的な発声練習を繰り返し、成鳥になるころには父親とよく似た歌を歌えるようになって、メスへのアピールや縄張り主張をします。その際、他種の歌よりも同種の歌を上手に学ぶという学習バイアス(学習拘束性)を持ちます。そのため、キンカチョウにサクラスズメの歌を聞かせてもうまく真似できず、その逆もまた然りです。ところが、この2種間の交雑で得られたハイブリッド個体の雛は、親種2種の歌を両方とも学習しました。さらに、親種の歌に似ていないカノコスズメ、ジュウシマツ、カナリアの歌をお手本として聴かせた場合も、それらの歌を学習できることが分かりました。ハイブリッド個体の形質が親種を上回る現象は雑種強勢と呼ばれ、体の大きさや丈夫さなどの雑種強勢は家畜でも知られていますが、学習能力の雑種強勢の報告例は過去にほとんどなく、発声学習における雑種強勢現象はこの研究が初めての報告です。

さらに、本研究はこれまで全く調べられてこなかった学習の雑種強勢の神経・分子メカニズムにアプローチしました。脳内で発声学習に関わる神経回路のいったい何が、親種2種とハイブリッド間で異なっているのでしょうか?1980年代から、歌鳥の発声学習を担う神経細胞が集まった脳領域(歌神経核)が大きいほど、多くの音(音素)を持つ複雑な歌を学習できるとする説が提唱されてきました。この仮説が当てはまるのか検証しましたが、親種2種とハイブリッド間で、検証した全ての歌神経核のサイズ、構成する神経細胞数、興奮性と抑制性の神経細胞数比において有意な差はありませんでした。

一方で、1細胞(シングルセル)遺伝子発現解析によって、ハイブリッド個体の発声運動神経核のグルタミン酸興奮性投射神経細胞では、遺伝子発現レベルが親種間の平均値からずれている非相加的発現(non-additive expression)を示す遺伝子が多いことが判明しました。これらの遺伝子は、イオンチャネルや細胞接着、グルタミン酸受容体シグナリングに関連する分子機能を持っていました。さらに、ハイブリッド個体におけるこれら遺伝子群の発現レベルと学習した音素数には有意な相関がみられました。本研究成果は、2024年6月20日(木)公開のScience Advancesに掲載されました。

論文名:Expansion of learning capacity elicited by interspecific hybridization(異種間交雑によって誘発される学習能力の拡長)

URL:https://doi.org/10.1126/sciadv.adn3409

詳細はプレスリリースをご覧下さい。