| 研究テーマ | 科学技術をめぐり、社会と専門家の双方向的なコミュニケーションをデザインし、市民に科学技術の光と影、それを考えるきっかけづくりの開拓 |

| 研究分野 | 科学技術コミュニケーション, グラフィックデザイン |

| キーワード | 科学技術コミュニケーション, グラフィックデザイン, 情報デザイン, プレゼンテーション, 研究アウトリーチ, 研究広報, 市民の立場から生殖補助医療を考える |

研究紹介

私たちは2011年3月11日の東日本大震災をはじめ、自然災害や感染症、地政学的緊張といった、予測の難しい事象に幾度となく直面してきました。近年では新型コロナウイルスのパンデミック、能登半島地震、ロシアによるウクライナ侵攻などが、私たちの暮らしや価値観を根底から揺さぶりました。加えて、生成AIに代表される人工知能の飛躍的な進歩は、人間の営みの在り方に新たな問いを突きつけています。

その一方で、世界は分断の兆しを強め、自国中心主義の傾向が顕著になってきました。しかし、こうした時代だからこそ、科学は国境や宗教、人種を越えて共有される「共通言語」であるという事実が、かえって鮮明になりつつあります。科学は人間の営みに深く根差し、未来を創るための希望の基盤となり得るはずです。

震災以降、私たちは科学技術に対する信頼のあり方を見直し、「誰のための、何のための科学なのか」を問い直すようになりました。物質的・経済的な豊かさだけでなく、人間らしく、持続可能な社会をどう築くか。その社会的な意思決定の場には、専門家だけでなく市民の参画が不可欠となっています。

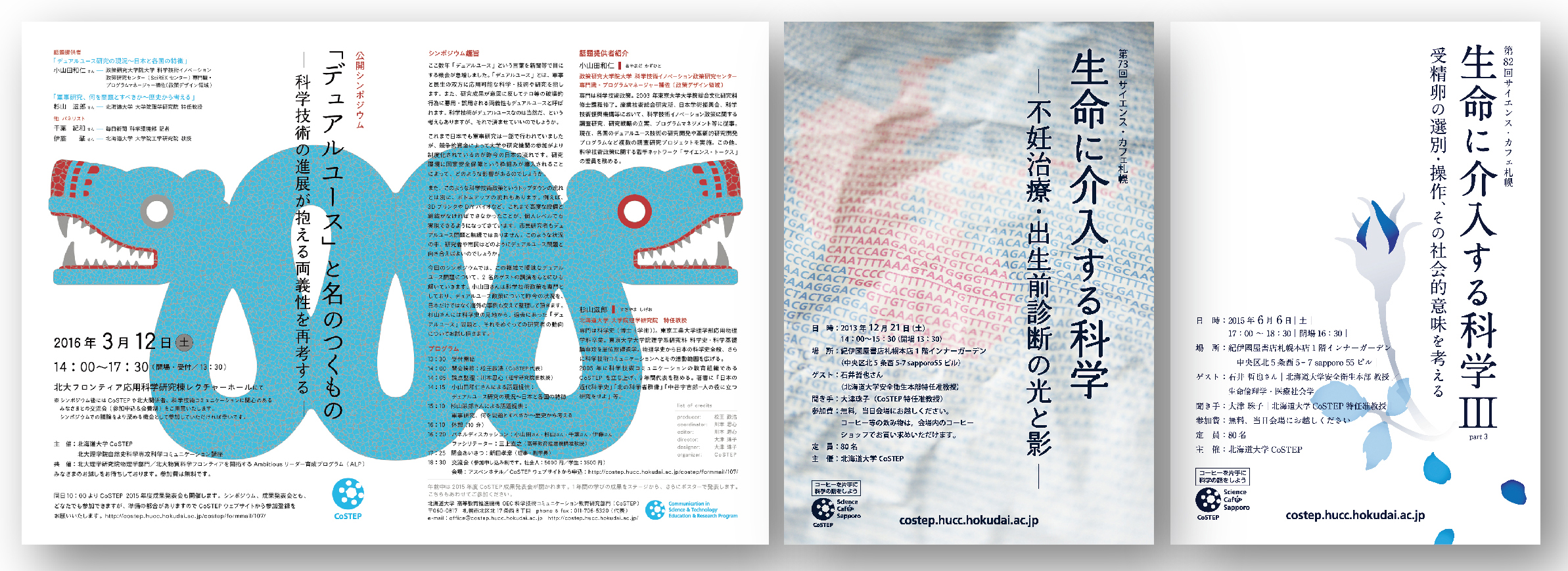

しかし、科学の力だけでは答えが出せない問いもあります。たとえば出生前診断や環境倫理、ジェンダー、資源配分の問題など、価値観や倫理が交錯する領域——それらは「トランスサイエンス」と呼ばれ、科学と社会、個人の思いや哲学が交わる場です。

こうした複雑で正解のない問いにこそ向き合い、対話を重ねながら、未来をより良くしていく道を模索したいと考えています。それは「ソーシャルグッド」な活動であり、科学と社会をつなぐ「知のデザイン」の挑戦です。そして何よりも、自然や生命の深層に迫る知の営み——そしてそれを見つめ直す哲学、倫理学、美学の重要性は、むしろ今後ますます強まるでしょう。科学技術は私たちの暮らしを豊かにするだけでなく、人間とは何かを深く問い直すきっかけを与えてくれます。科学と人文社会学、そして市民との協働。それらをつなぐ橋を架け続けることが、私の実践の中心にあります。

代表的な研究業績

| 学位 | デザイン学(修士) |

| 自己紹介 | 筑波大学大学院在籍中より、フリーランスのグラフィックデザイナーとして筑波研究学園都市を拠点に活動。大学、研究機関、自治体の広報・デザインを多数手がける。2005年、北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)第1期から教育スタッフとして参画し、以来、科学技術コミュニケーション教育、グラフィックデザイン教育に従事してきた。常に“手段としてのデザイン”と“目的としてのデザイン”を行ったり来たりしている。盛岡出身。テニス、スキー、ボード、スキューバーダイビング、茶道、囲碁、料理など広く浅く興味をもってしまうが上達はしない。囲碁はけっこうできます。遠い将来の夢はマルチハビテーションの実現。 |

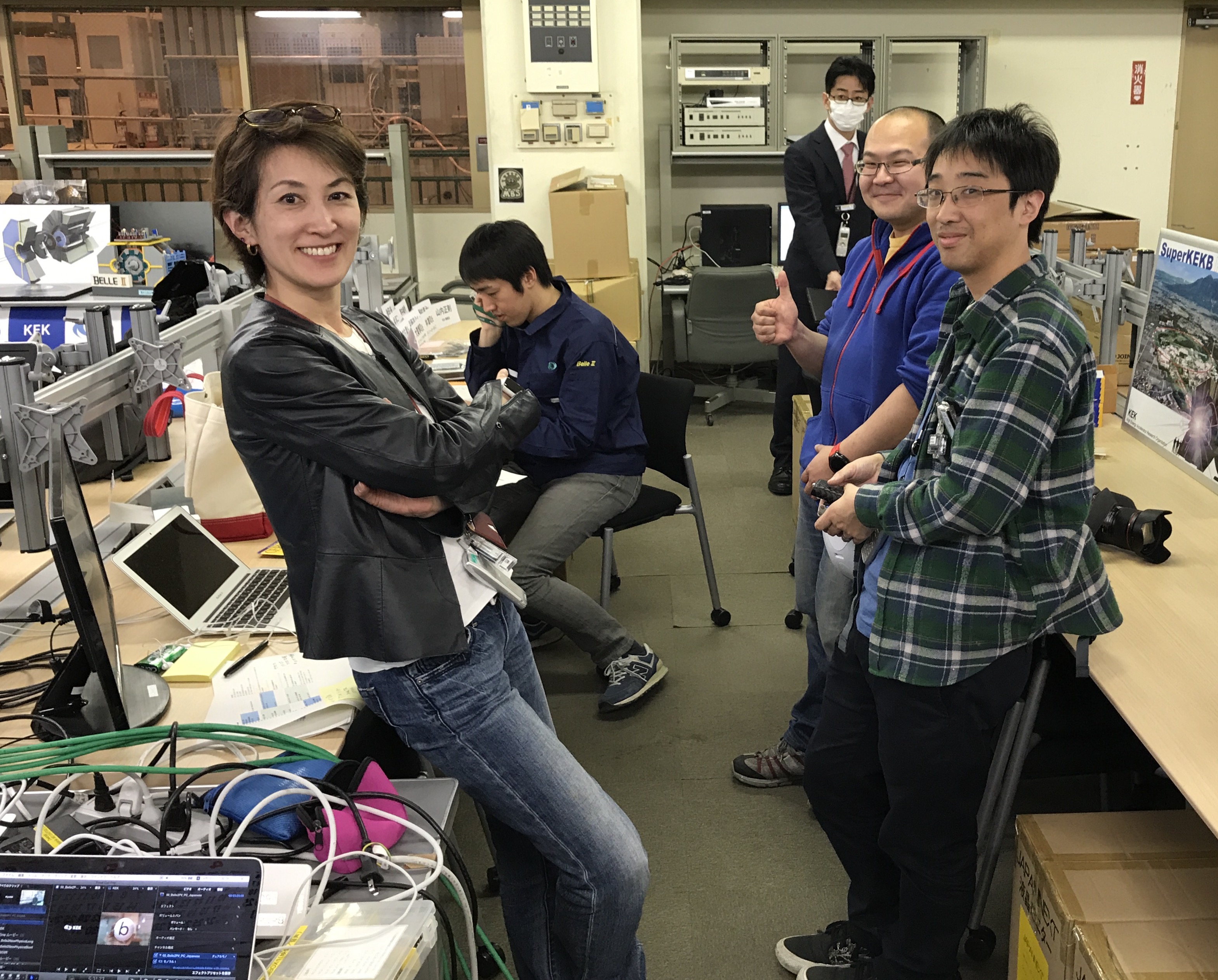

| 学歴・職歴 | 1995年:筑波大学第三学群社会工学類(都市計画専攻)卒業 1997年12月:大津総合環境デザイン研究室設立(個人事業) 1998年:筑波大学大学院修士課程芸術研究科環境デザイン分野修了 2005年10月〜2016年3月:北海道大学CoSTEP 2016年4月〜2017年11月:高エネルギー加速器研究機構 2017年11月〜2018年3月:国立情報学研究所 2018年5月〜現在:北海道大学理学研究院 2015年度:グッドデザイン賞(公益財団法人日本デザイン振興会主催) 2014年度:文部科学大臣表彰 科学技術賞(科学技術コミュニケーション) |

| プロジェクト | 企画・制作した映像「Belle II : Open a window to New Physics」 鈴木-宮浦クロスカップリングとはどのような反応なのか,簡単なアニメーションを制作しました |

| 居室 | 理学部5号館 |