フィリピンの浅海域から新種のウミナナフシ類を報告

多様性生物学系の白木祥貴さん(博士課程3年)、Jamael Abato博士研究員(兼ミンダナオ州立大学准教授)、角井敬知講師、柁原宏教授は、琉球大学およびフィリピンのミンダナオ州立大学、カラガ州立大学、ノースイースタンミンダナオ州立大学との共同研究で、フィリピンの浅海域から得られたウミナナフシ類の2新種を2報の論文で報告しました。

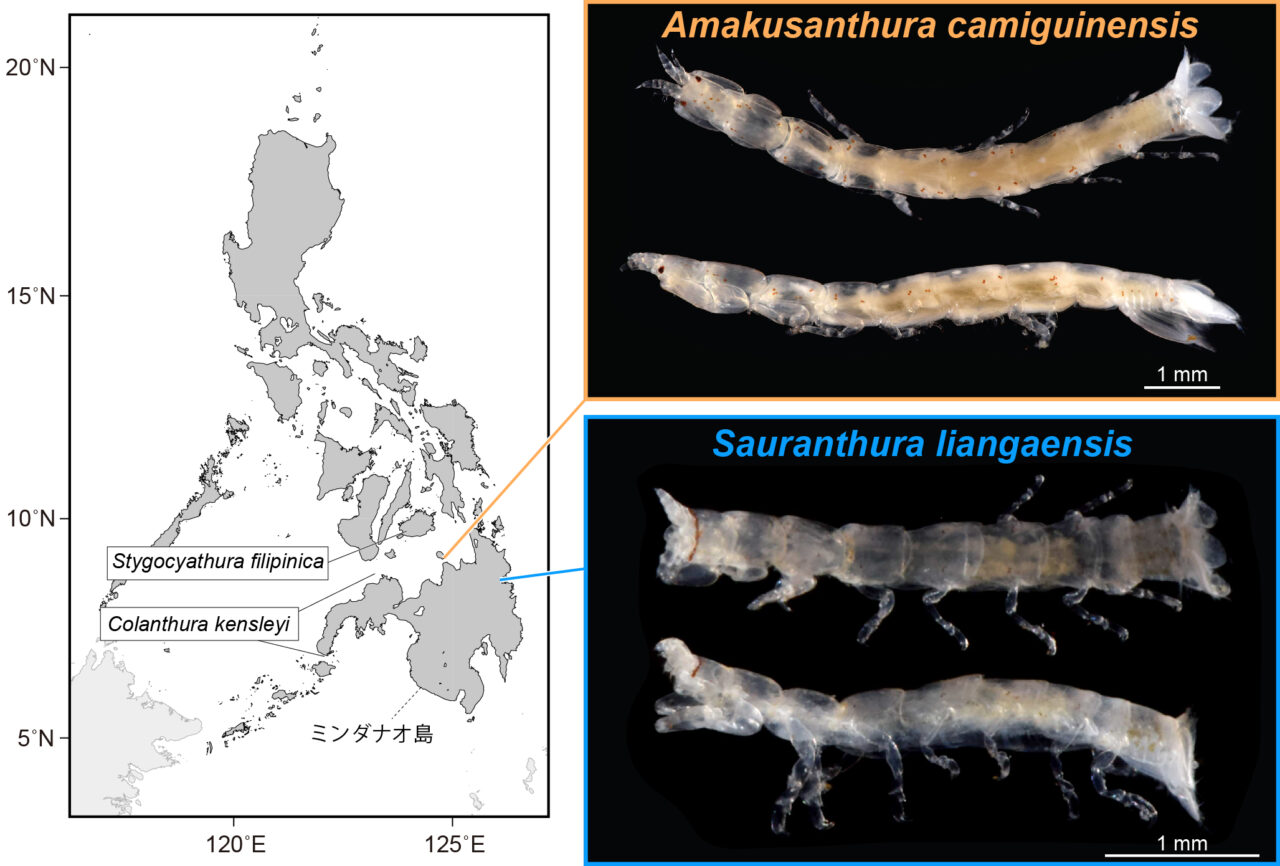

今回の研究成果は、当時博士課程2年生だったJamael Abatoさんが主導し、2024年3月に実施されたフィリピン浅海域における合同生物相調査で得られたサンプルに基づくものです。同調査には論文の筆頭著者である白木さんも参加し、専門とするウミナナフシ類という小型甲殻類の採集と研究を担当しました。研究を進める過程で、得られたサンプルから名前の付いていない種(未記載種)が2種見出されたことから、それぞれAmakusanthura camiguinensisとSauranthura liangaensisという学名で新種記載しました。

Amakusanthura camiguinensisは、ミンダナオ島北部に浮かぶカミギン島から見つかった種です。水深0–2 mで採取した転石および海藻に覆われた死サンゴ塊から5個体が採集されました。得られた最大個体は体長8.91 mmでした。体の模様と鎌状の脚の形態によって、Amakusanthura属に属する他の47種から区別できます。

Sauranthura liangaensisは、ミンダナオ島北東域に位置するリアンガ湾から見つかった種です。水深3–6 mで採取した海藻に覆われた死サンゴ塊から4個体が採集されました。得られた最大個体は体長3.71 mmでした。顎脚という口の構成部位と脚の形態によって、Sauranthura属に属する他の1種から区別できます。

今回の2種の報告以前、フィリピンからウミナナフシ類は、1984年に報告されたColanthura kensleyiと、1999年に報告されたStygocyathura filipinicaの2種しか知られていませんでした。フィリピンは、高い海洋生物多様性を示すことで知られるコーラル・トライアングルと呼ばれる地域に含まれています。同地域に含まれ、より多くのウミナナフシ類研究が行われているマレーシアから24種が報告されていることを考えると、現在知られる4種は、フィリピンのウミナナフシ類の多様性のほんの一部に過ぎないと考えられます。今後も調査・研究を継続することで、多数の未報告種の発見が期待されます。

図.フィリピンから知られる4種のウミナナフシ類の報告地と,今回報告した2種の生体写真。

【論文情報】

論文名:A new anthurid Amakusanthura camiguinensis sp. n. (Crustacea: Isopoda: Anthuroidea) from Camiguin Island, Philippines

著者名:Shiraki S, Kakui K, Abatay M, Caneos W, Dahilog-Caralde M, Kajihara H, Tsuyuki A, Abato J

雑誌名:Journal of Natural History, 59: 2175–2186. (2025)

DOI:10.1080/00222933.2025.2529500

論文名:Taxonomic revision of Sauranthura (Isopoda: Anthuroidea: Anthuridae), with the description of Sauranthura liangaensis sp. nov. from Surigao del Sur, Philippines

著者名:Shiraki S, Kakui K, Along A, Calagui L, Calagui SI, Demetillo M, Kajihara H, Leones JA, Rojas-Salinas A, Sanchez-De los Reyes KA, Seronay R, Tsuyuki A, Abato J

雑誌名:Marine Biology Research, 21: 206–220. (2025)

DOI:10.1080/17451000.2025.2512450