日本海溝とベーリング海の深海域から新種のミズムシを報告

多様性生物学系の太田瑞希JSPS特別研究員は、東京大学大気海洋研究所とドイツ・ゼンケンベルク自然博物館との共同研究で、日本海溝とベーリング海の深海から得られたミズムシの1新種Eurycope longicornisを報告しました。

ミズムシはワラジムシの仲間で、淡水域から深海底にまで生息する水生小型甲殻類の一群です。ミズムシでは、卵がメスの胸部に形成される育房の中で孵化するまで保持され、その後「マンカ」と呼ばれる幼体として放出されます。マンカは底生であるため、ミズムシは浮遊幼生期に海流に乗って分散できる生き物と比べて分散能力が低いと言われています。しかし一部のグループでは成体がパドル状になった遊泳脚と長い歩行脚を持っており、それらを使って遊泳・浮遊することで長距離を分散することができると考えられています。

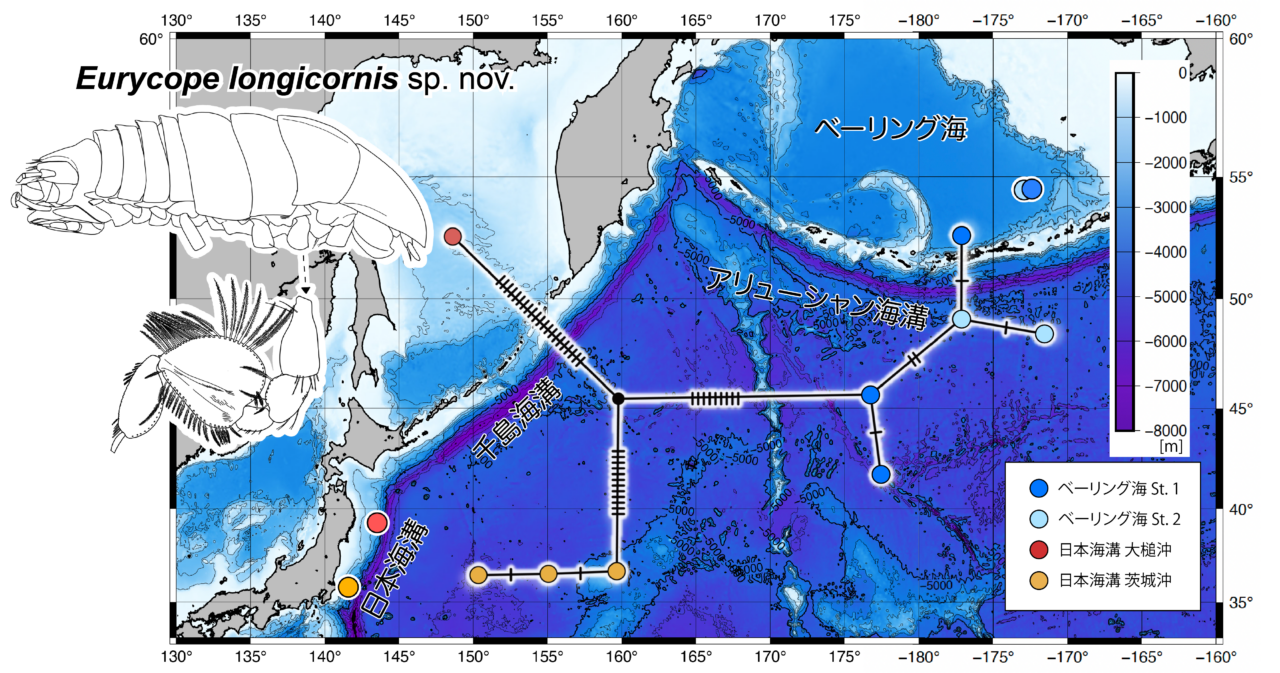

本研究では、日本海溝の水深約2,240–2,890 mの地点とベーリング海の水深約3,500 mの地点から採集されたミズムシについて解析を行いました。その結果、特徴的な頭部形態を共有することから同じ未記載種であると判断し、新種Eurycope longicornisとして記載を行いました。この種もまた遊泳脚を持つミズムシです。日本海溝とベーリング海は距離にしておよそ4,000 kmと遠く離れていますが、深い海で接続されており、この種は遊泳・浮遊して海流に乗ることでこのような広い分布を形成したと考えられます。遺伝子解析の結果からは、日本海溝とベーリング海の個体群の間に遺伝的隔離があることがわかりました。このことから、この種は過去には日本海溝とベーリング海の集団間で遺伝的交流があったものの、現在は隔離され種分化の途上にあると推測されました。

図.Eurycope longicornisの左側面図と遊泳脚の一つ、北太平洋の等深線図と採集地点、ミトコンドリアCytochrome c oxidase subunit I (COI)領域658塩基対に基づく遺伝型ネットワーク.ネットワークの円は各遺伝型を持つ個体、色は採集地点に対応.黒丸は未発見の遺伝子型を、円を結ぶ線上の線は1塩基置換を表す.

【論文情報】

論文名:High connectivity of a new Eurycope (Asellota: Munnopsidae) species from Japanese waters and the Bering Sea with intraspecific genetic divergence among local populations

著者名:Ohta M, Kojima S, Kaiser S, Brandt A

雑誌名:Progress in Oceanography, 103588 (2025)

DOI:https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103588