動物系統分類学研究者・内田亨先生 ひたすらに生き物の美しさと向き合って

系統分類学とは、生物の多様性を認識し、多様性を持つに至った過程を明らかにする学問である。生物のグループを認識して他と区別し、ある規則にしたがって名前をつけ、それらグループ間の系統関係に基づいた体系を構築する。生物学の基本ともいえる分野であり、多数の標本採集と忍耐強い観察、きめ細かい記録のうえに成り立っている。

動物学科系統分類学講座初代教授として招聘された内田亨先生は、少年時代「トンボ小僧」とあだ名されるほどのトンボ好きであった。単にトンボを捕まえるだけでなく、日没後に活動を止めたトンボがどのように夜を過ごすのかを知りたくて、真っ暗な庭に何度も出ては懐中電灯を頼りに観察を続けたそうである。トンボを始めとして昆虫全般に関心を広げていた先生は東京大学理学部動物学科に進み、海産無脊椎動物と出会う。海産無脊椎動物と聞くと、多くの人は貝やヒトデを真っ先に思い起こすかも知れないが、海の水をすくい取って顕微鏡で観察すると、一見何もいないように見えるその中に、実は無数の小さな生物が生きている。そしてこの多くは海産無脊椎動物なのである。先生はこれらの小さな生き物たちに驚き、またその美しさに魅了されて、研究の道を志す。そして1931年、東京から遠く離れた北の海をフィールドとする北海道大学理学部に研究の拠点を築くことになった。

先生は東大在学当時、クラゲをテーマにした研究を行っていた。1924年に発表した初めての欧文論文は、奇しくも北海道忍路(おしょろ)で採集されたハシゴクラゲという新属新種に関するものである。そのため北大に赴任してからも、引き続き腔腸動物(クラゲ、イソギンチャク、サンゴの仲間)を中心とした海産無脊椎動物の分類研究に力を注いだ。現在と比べると、海産無脊椎動物はその種類も系統も混沌としていたので、先生はまず、厚岸(あっけし)の臨海実験所を中心として北海道沿岸から研究をスタートさせた。

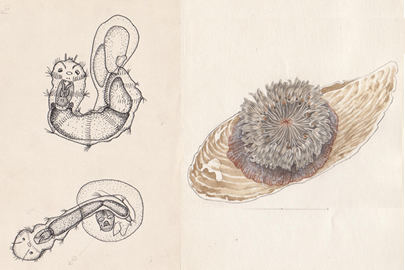

系統分類の研究は採集、同定、スケッチの繰り返しを基本とする。今よりもはるかに交通の不便な時代であったが、先生は標本の採集のために、国内各地はもとより台湾や韓国へも精力的に出かけた。そしていつも「分類は死んだ保存標本を調べるだけではだめだ。生きているものを見なければいけない。その分類群について形態ばかりでなく、その発生・生活史・生態などを広く調べることが必要だ。」と学生を指導したそうである。先生自身も常にじっくりと生きた標本に向き合ったのであろう。現存するスケッチの精緻さ、美しさからは先生の観察眼の鋭さと生き物への温かいまなざしが感じられる。その後、北大の動物系統分類学講座の研究対象は、先生の指導を受けた多くの研究者によって海産無脊椎動物を中心に昆虫や魚類にも広げられ、現在に至っている。

第2次世界大戦中、また終戦直後は大学の研究者にとっても苦しい時代であった。系統分類学には標本作成が欠かせないが、液浸標本を作るためのエタノールの調達にも苦労したという。研究に必要な物品の不足ばかりではない。東京では戦渦と紙の不足でほとんどの出版社が機能しなくなっていた。そのような状況下、先生は1946年に牧野佐二郎先生とともに、空襲の被害を逃れた札幌の北方出版社から学術雑誌「生物」を発行する。それは全国の生物学者に論文発表の場を提供するためであった。また1950年には「終戦後、まだ日本全国が混乱していたころ、すべての科学はそうであったが、とくに動物分類学はほとんどこれを口にする者もなく、気息奄々としていた。このときに、これはいけないと思って。」と一念発起して江崎悌三先生と図り、動物分類学会を創設する。

学問とそれを支える研究者に対する深い思い、そして日本国内の研究が停滞することを憂える気持ちをエネルギーにしたこれらの活動は、北大はもとより全国の研究者を鼓舞したに違いない。やがて東京が復興するにつれて徐々に在京の出版社が活動を再開しはじめると、「生物」は第4巻を発行後、その役目を新たな雑誌に引継いでいった。一方、動物分類学会は「日本動物分類学会」として現在も分類学に携わる多くの研究者の学術コミュニティとなっている。

先生は、北大在任中はもとより退官後も多くの著作を残している。「岩波講座生物学 動物の雌雄性」(岩波書店 1934年)、「系統動物学 第1巻(腔腸動物)」(養賢堂 1943年)などは、現在も高い評価を受けている。また、「動物系統分類学の基礎」(北隆館 1965年)は北大生物学科の学生が最初に手にする動物系統分類学の教科書であった。特筆すべきは、退官した1961年から出版が始まった「動物系統分類学」(内田亨監修 中山書店)である。「若い研究者に役立つ日本語の動物分類学の本を作りたい」という先生の強い思いに基づいて71人の研究者が執筆にあたったもので、原生動物から脊椎動物まで、地球上のすべての動物を網羅し系統関係を明らかにするのが目的であった。当初この本は7、8年かけて全16巻を出版する予定であった。しかし、より完成度の高いものを目指すあまり想定以上の時間がかかり、完成を待たずして先生は亡くなられた。さぞかし無念であったことだろう。しかし、先生の直弟子であり、系統分類学講座二代目教授となる山田真弓先生が監修を引継いだ。そして第1巻の出版から38年を経た1999年についに全巻が完結した。この間に新しく得られた知見も書き加え、16巻の予定が24巻にもなった大著である。

先生は漢文学者の父上の影響を受けたのか、文章を書くことが好きだった。論文や学術書の執筆の合間に、身近な生物のこと、自分の生い立ち、研究についての文章を書き、新聞や雑誌に発表したり、本にまとめたりした。随筆集「きつつきの路」は1953年に第1回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞している。研究者の目で見たことを読者にわかりやすく伝えようとする姿勢は、今日で言う科学コミュニケーションに通ずるものではないだろうか。

生き物を真摯に観察し、そのあるがままの姿形を正確にスケッチにとどめる―――。それは今も系統分類学の、また生物学科の学生実習の基本である。先生は、小さなクラゲやヒドロ虫を研究対象に選んだ理由を問われ、「美しいからだよ。」と答えたという。顕微鏡の下で輝き、透きとおる生き物の美しさ。それは実際に見た者にしかわからない。生き物が好きであること、その美しさに感動すること、そしてこつこつと研究を継続すること。それこそが系統分類学講座に今なお脈々と受け継がれる内田先生のスピリットではないだろうか。

参考

- 山田真弓著 『【北海道の自然史研究につくした人々】内田 亨 先生』北海道の自然と生物 8号(1993)

- 杉山滋郎著 『北の科学者群像』(理学モノグラフ1947~1950)北海道大学図書刊行会(2005)

- 内田亨著 『蜻蛉のゆくえ』 森林商報 新33号(1954)

資料および取材協力:山田真弓先生、北海道大学総合博物館

コラム 「内田先生とウチダザリガニ」

1930年ころにアメリカから食用として輸入され、摩周湖に放流されたウチダザリガニの和名は内田先生に由来する。

1957年、日本国内に生息するザリガニを同定していた九州大学の三宅貞祥教授は、北大の系統分類学講座で摩周湖産のザリガニ標本を見た。三宅先生はこの標本で種の同定を行い、これを保管していた内田先生に敬意を表して「ウチダザリガニ」と和名をつけた。「神秘の摩周湖に生きるウチダザリガニが、こののち人々に親しまれることを切望して」。

ところが、ウチダザリガニは在来種ニホンザリガニの生息域で競合することから、「生態系に影響を与える困った外来種」と見られるようになった。2006年より特定外来生物に指定され、無許可での飼育や遺棄、譲渡などが禁じられている。

命名者の思いとは裏腹に捕獲・駆除の対象となってしまったウチダザリガニ。内田先生も三宅先生も、ウチダザリガニにこのような運命が待ち受けているとは想像もつかなかったことだろう。