鱗食魚には利き眼がある -生存に有利- ~動物の利きメカニズムに迫る~

北海道大学大学院理研究院の竹内勇一准教授、富山大学医学部(研究当時)の樋口祐那氏、帝京大 学先端総合研究機構の渡邉貴樹講師、名古屋大学大学院理学研究科の小田洋一名誉教授からなる研究 グループは、アフリカ・タンガニイカ湖に棲む鱗食性シクリッド科魚類 Perissodus microlepis(鱗食魚*1 )には鋭敏に反応する利き眼があり、捕食や逃避にとって有利に働くことを突き止めました。

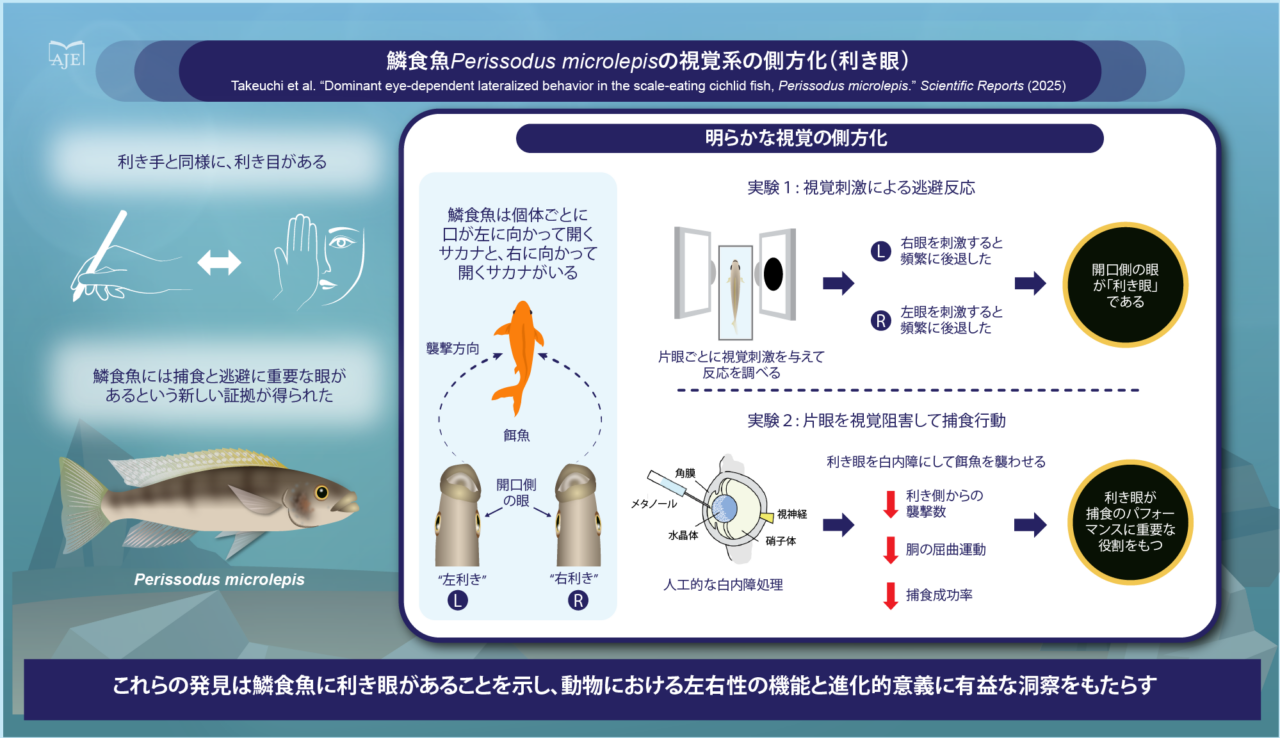

P. microlepis(鱗食魚)は個体ごとに口部形態に左右差があり、獲物の魚の側面からウロコをはぎ とって食べます。その捕食行動において、獲物の右から狙う「右利き」と左から狙う「左利き」がい ます。鱗食魚の眼は頭部の左右に位置しているので、獲物に接近した際には、ほぼ口の開く側の眼(開 口側の眼)でしか獲物を捕捉できません。したがって、それぞれの利きの鱗食魚に対応した視覚系の 左右差があると考え、それを実験的に検証しました。まず、物体が近づいてくる視覚刺激を左右の眼 に与え、反応性を調べました。すると、開口側の眼に与えた時は、もう一方の眼の時よりも高い割合 で反応し、刺激から遠ざかりました。すなわち、右利きは左眼、左利きは右眼への刺激によく回避反応が起きました。これは、鱗食魚には敏感に反応する片眼(利き眼)があり、それが口部形態の左右 差及び襲撃の方向と明確に対応することを意味します。次に、利き眼の視覚を阻害するべく人工的に 白内障にして捕食させると、非利き眼側からの襲撃数が多くなり、処理前にあった襲撃方向の偏りが失われました。また、処理前と比べて襲撃時の胴の屈曲角度と最大角速度が半減し、襲撃成功率が低下しました。それに対して、非利き眼を白内障にしても、襲撃方向の選択性や運動能力、襲撃成功率に、処理前との違いは見られませんでした。これらの結果から、鱗食魚の視覚系は側方化しており、 捕食や潜在的な脅威から逃れる能力を効率的に高めて、生存に大きな利点をもたらすことが示唆され ました(図 1)。以上は、利きの仕組みの理解を深める重要な成果です。

今後は、利き手や利き眼など異なる次元の利きが脳によってどのように統御されているのか、「利 きの脳内制御機構」の全容が解明できると考えています。さらに注目すべきは、利き眼への白内障処 理で、本来の利きとは逆側から獲物を襲撃するようになった点です。この現象を活用して、利きが生 後環境でどのように変化しうるか、「経験による利きの強化」や「利きの矯正」を研究する実験系への 応用が期待されます。

図1. 研究成果の概念図

【用語解説】

*1 鱗食魚 … タンガニイカ湖には他の魚のウロコを食べる魚は 7 種棲息しているが、研究に用いたの は Perissodus microlepis で、本種を便宜上、鱗食魚と呼んでいる。口部の左右非対称な形態は、よ り広く口を獲物の体表に押し当てることで、ウロコを効率的にはぎ取れる有益な構造と考えられてい る。ちなみに、魚のウロコはケラチンでできており、消化さえできればタンパク源になり得る。

プレスリリース:https://www.hokudai.ac.jp/news/2025/07/—.html

関連するプレスリリース:https://www.hokudai.ac.jp/news/2025/07/post-1963.html

【論文情報】

論文名:Dominant eye-dependent lateralized behavior in the scale-eating cichlid fish, Perissodus microlepis(鱗食性シクリッドにおける利き眼に基づく行動の左右性)

著者名:竹内勇一 1 、樋口祐那 2(研究当時)、渡邉貴樹 3 、小田洋一 4 (1北海道大学大学院理学研究院、

2富山大学医学部医学科、3帝京大学先端総合研究機構、4名古屋大学大学院理学研究科)

雑誌名:Scientific Reports(自然科学系のオープンジャーナル)

公開日:2025 年 7 月 22 日(火)(オンライン公開)

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-10359-6